Il y a quelques années seulement, la visite du parc des Ateliers, qui rassemblait une grande partie des expositions des Rencontres, s’apparentait dans l’été arlésien à un raid en plein désert. La chaleur accablante qui régnait dans les anciens bâtiments industriels et alentour obligeait les visiteurs à partir tôt le matin, munis de bouteilles d’eau et armés de courage pour tenir les quelques heures indispensables au parcours des diverses expositions. Aujourd’hui il n’y a plus qu’à franchir le kilomètre qui sépare le centre-ville de l’entrée du parc pour se retrouver dans un environnement très civilisé, tous les bâtiments ou presque ayant été rénovés – et climatisés – par la fondation Luma, qui a racheté en 2013 à la région PACA l’ancienne friche industrielle abandonnée par la SNCF en 1984.

La contrepartie de cette métamorphose, hélas, est que l’espace réservé aux Rencontres y a fondu comme neige au soleil. Il ne reste plus cette année que le bâtiment des Forges pour accueillir les deux expositions du festival qui y sont encore hébergées, auxquelles s’adjoignent les manifestations soutenues par l’association du Méjean au Magasin électrique, lui aussi promis, semble-t-il, à un prochain transfert dans le giron de la fondation Luma.

Celle-ci déploie désormais ses propres expositions sous la Grande Halle et dans les ateliers de Mécanique, en attendant l’ouverture prévue en 2020 du complexe dessiné par Franck Gehry dont la fameuse tour en forme de rocher recouvert d’écailles métalliques a maintenant pris sa forme définitive.

La tour dessinée par Franck Gehry pour la fondation Luma, Arles, parc des Ateliers, juillet 2018 © Isabelle Henricot

Coproduite avec le Museum of Modern Art de San Francisco, l’exposition The Train qui se tient au premier étage des Forges retrace le parcours du convoi funéraire qui transporta par voie de chemin de fer la dépouille du sénateur Robert Kennedy le 8 juin 1968 entre New York, où avait eu lieu la cérémonie religieuse à sa mémoire, et Washington DC, où il allait être inhumé. Son assassinat trois jours plus tôt à Los Angeles, alors qu’il célébrait sa victoire aux élections primaires pour la présidentielle en Californie, survenait juste deux mois après celui de Martin Luther King, qui avait largement ébranlé le pays, et moins de cinq ans après celui de son frère John à Dallas, replongeant l’Amérique dans une immense tristesse. Ce voyage qui devait durer quatre heures en mettra le double, tant la foule venue lui rendre un dernier hommage était nombreuse. Un reporter monté à bord du train, John Fusco, passa tout le trajet à photographier les spectateurs massés le long des voies. Ses images très émouvantes montrent l’Amérique dans toute sa diversité et témoignent de la ferveur de l’assistance, composée de toutes les classes sociales et toutes les origines associées dans un même chagrin (RFK Funeral Train).

Paul Fusco, série RFK Funeral Train, 1968

Paul Fusco, RFK Funeral Train, 1968

The Train, Paul Fusco, RFK Funeral Train, 1968

Paul Fusco, The Train, RFK Funeral Train, 1968

À l’époque, seules quelques-unes des photos du reporter furent publiées, en petit format et en noir et blanc. Ce n’est qu’en 2008 que l’ensemble de la série fut diffusé en couleur dans un livre, inspirant alors à deux autres artistes un projet qui évoque la mémoire de cet évènement. Le néerlandais Rein Jelle Terpstra, ayant remarqué sur les clichés de Fusco certaines personnes munies d’une caméra ou d’un appareil photo, lança en 2014 sur les réseaux sociaux une recherche pour retrouver des images prises par ces spectateurs lors du passage du train. Il parvint à recueillir un ensemble de témoignages (photos, diapositives, films, albums) qu’il rassembla dans The People’s View, exposé ici à la suite de la série de Fusco. Les images de très petit format et de qualité souvent médiocre n’ont jamais la force des photographies de Fusco mais le parti-pris adopté n’est pas sans intérêt.

Photographie prise par un spectateur, The Train, Rein Jelle Terpstra, Arles 2018

En revanche, je n’ai pas été convaincue par la reconstitution filmée du voyage réalisée par Philippe Parreno en 2009 (June 8, 1968). Si le film offre de belles images animées de figurants en tenues d’époque, on ne voit pas très bien ce qu’il apporte ici.

Philippe Parreno, June 8, 1968, The train, Arles 2018

(« The Train, le dernier voyage de Robert F. Kennedy », Les Forges, parc des Ateliers, jusqu’au 23 septembre).

Au rez-de-chaussée, c’est un hommage personnel que consacre la photographe française Ann Ray au couturier Lee (Alexander) McQueen, qu’elle a accompagné au long de treize années d’une amitié fidèle et complice, jusqu’au suicide de celui-ci en 2010. Puisant dans les 35.000 photographies argentiques qu’elle avait réalisées, la photographe a sélectionné à l’aide de Sam Stourdzé 170 tirages de différents formats illustrant les visions oniriques jaillies de l’esprit fécond du créateur. Les femmes-oiseaux, les créatures angéliques, les personnages de légende qui peuplent l’univers de McQueen révèlent un artiste à la sensibilité aigüe dont la rétrospective au V&A à Londres en 2015 avait déjà montré l’extraordinaire talent.

(Ann Ray, « Les inachevés – Lee McQueen », Les Forges, parc des Ateliers, jusqu’au 23 septembre).

Situé à l’extrémité du parc des Ateliers, le Magasin électrique appartient aux éditions Actes-Sud qui devaient initialement y transférer leur siège, à l’étroit comme l’on sait dans les bâtiments du Méjean. L’évolution générée par le déploiement de la fondation Luma dans le parc a entraîné la remise en question de ce projet par la maison d’éditions qui négocie actuellement la revente du bâtiment à la fondation. En attendant, le Magasin électrique accueille encore, sous les auspices de l’association du Méjean émanant d’Actes-Sud, plusieurs expositions dans ses locaux restés, contrairement aux autres bâtiments du parc, dans leur état d’origine.

C’est là qu’est accroché le très beau travail réalisé par Ambroise Tézenas et Frédéric Delangle en association avec un vidéaste et quatre bénévoles d’Emmaüs Solidarité. Le projet intitulé Des sneakers comme Jay-Z est né d’une réflexion entendue par une bénévole (Valérie Larrondo) au centre Emmaüs de premier accueil de la porte de la Chapelle où, entre novembre 2016 et mars 2018, les exilés qui venaient d’arriver à Paris étaient pris en charge pour être mis à l’abri. En plein hiver 2017, Zaman, un jeune Afghan vêtu d’un short et chaussé de tongs, arrive au centre après avoir marché seize mois depuis Kaboul. À Valérie qui l’accompagne à la « boutique » (le dépôt où sont stockés les vêtements de seconde main offerts aux hébergés – exclusivement des hommes dans le centre de la Chapelle), il demande, devant le tas de vieilles baskets usagées qu’elle lui présente, s’il n’y aurait pas plutôt des chaussures pas moches, des « sneakers comme Jay-Z ». D’abord interloquée, la jeune femme se dit après réflexion que quelque chose d’important se joue dans cette question. Et comprend que l’accessoire que représente le vêtement n’est justement pas du tout accessoire pour ces jeunes réfugiés.

Travaillant par ailleurs comme directrice de création, Valérie Larrondo propose à Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas, ainsi qu’à trois autres bénévoles du centre, de concevoir avec elle un travail autour de ce sujet.

Après avoir récolté un assortiment de vêtements plus au goût du jour, ils ont entrepris de dresser ensemble le portrait des jeunes gens rencontrés dans le centre à partir des vêtements que ceux-ci avaient choisi de porter, et de leur donner, à travers les images produites, une certaine visibilité.

Pour réaliser la cinquantaine de portraits que comprend la série, les deux photographes ont travaillé en binôme, avec une chambre, effectuant à tour de rôle les réglages et la prise de photographies pour mieux prendre le temps de créer une relation de confiance avec leurs modèles. À aucun moment ils ne se sont posé la question de savoir à qui revenait telle ou telle photo. Ils disent d’ailleurs que c’est en tant que citoyens plutôt qu’en tant que photographes qu’ils ont accepté de participer à ce projet.

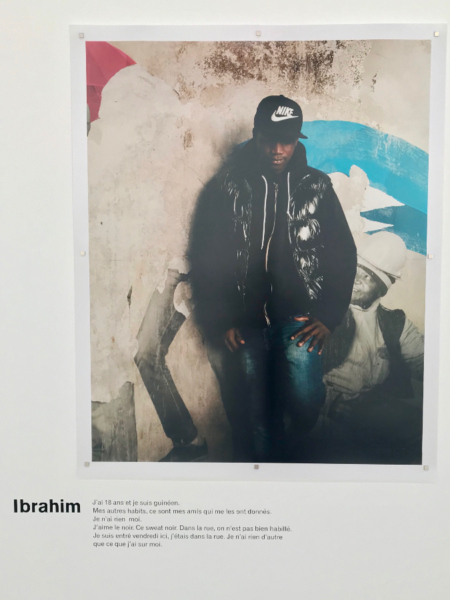

Sur les tirages épinglés directement sur les murs du Magasin électrique, la photo des jeunes migrants est accompagnée de leur prénom et d’un petit texte dans lequel ils expliquent pourquoi ils ont choisi les habits qu’ils portent sur la photo. Derrière les mots percent des bribes de leur histoire, mais aussi la manière dont ils se projettent dans l’avenir.

Face à ces portraits, on réalise que les vêtements sont pour ces jeunes hommes qui n’ont plus rien un moyen de retrouver une identité alors qu’ils ont, délibérément ou non, dû laisser derrière eux tout ce qui permettait de les reconnaître. Le vêtement est tout autant ce qui les protège et les définit que ce qui les ostracise ou trahit leurs origines.

Ambroise Tézenas, Frédéric Delangle, Des sneakers comme Jay-Z, portrait d’Haroun

Ambroise Tézenas, Frédéric Delangle, Des sneakers comme Jay-Z, portrait d’Ibrahim

Ambroise Tézenas, Frédéric Delangle, Des sneakers comme Jay-Z, portrait d’Idriss

Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas (à gauche) lors de l’enregistrement de l’émission Regardez voir de Brigitte Patient sur France Inter, Arles juillet 2018 © Isabelle Henricot

L’objectif du projet est entre autres de soutenir une nouvelle campagne de récolte de vêtements d’hommes, beaucoup plus difficiles à obtenir que ceux des femmes, semble-t-il, les hommes ayant plus généralement pour habitude d’user leurs vêtements jusqu’à la corde…

Le catalogue de 60 pages au format tabloïd est vendu 10 € au profit d’Emmaüs Solidarité.

(Frédéric Delangle et Ambroise Tézenas, « Des sneakers comme Jay-Z, portraits et paroles d’exilés », Magasin électrique, parc des Ateliers, jusqu’au 23 septembre).

À l’arrière du bâtiment, l’exposition 100 portraits rassemble une sélection d’œuvres tirées de la collection d’Antoine de Galbert, fondateur de la Maison rouge qui fermera définitivement ses portes le 28 octobre après quatorze années d’existence. La photographie y a souvent été mise à l’honneur et la collection personnelle d’Antoine de Galbert en comporte également de nombreux exemples, parmi lesquels les portraits tiennent une place prioritaire. On y retrouve les thèmes qui lui sont chers : le corps, le temps, la mort, l’état du monde… En marge des photographies, l’exposition présente aussi quelques dessins, peintures, sculptures et vidéos.

Barthélémy Toguo, The Thirsty Gardner, 2005, vidéo, collection Antoine de Galbert

Marina Abramovic, Balkan Baroque, 1997, collection Antoine de Galbert

Huan Zhang, Family Tree, New York, USA, 2000, collection Antoine de Galbert © Isabelle Henricot

Patti Chang, Melons, 1998, vidéo, collection Antoine de Galbert

Lucien Pelen, La porte des mémoires, 2015, vidéo, collection Antoine de Galbert © Isabelle Henricot

(« 100 portraits, collection Antoine de Galbert », Magasin électrique, parc des Ateliers, jusqu’au 23 septembre).

Sous la Grande Halle, les expositions proposées par la fondation Luma m’ont laissée, je dois dire, assez perplexe.

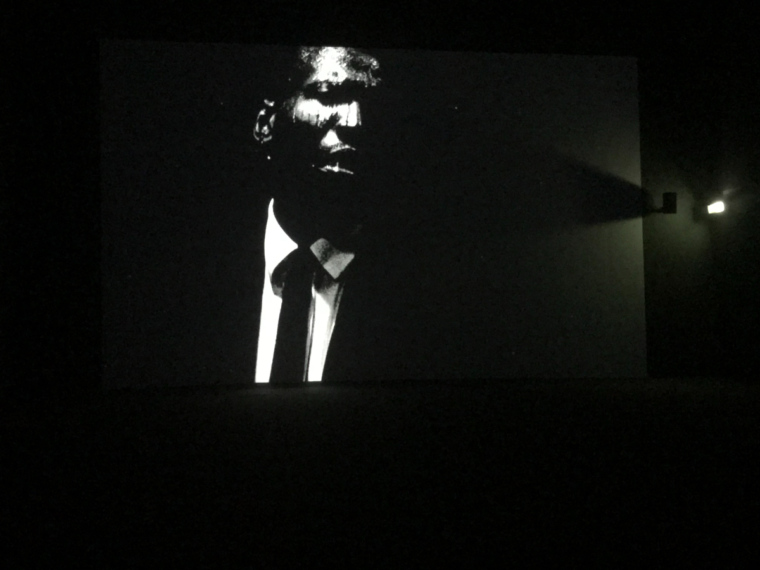

Dans l’installation Apex d’Arthur Jaffa, vidéaste et réalisateur afro-américain qui travaille sur l’histoire et l’identité noires, les images projetées dans l’obscurité se succèdent à une cadence accélérée (près de deux par seconde) sur fond de notes saccadées répétées en boucle, faisant défiler visages noirs ou blancs, héros de bandes dessinées, personnages de science-fiction, scènes de films ou de concerts entrecoupées d’images de corps mutilés, de poissons aux dents acérées, etc. En tout 841 images mitraillées en 8 minutes 12 secondes… Un peu difficile à digérer à la fin d’une journée où l’on a déjà beaucoup absorbé.

Arthur Jafa, Apex, 2013, extraits de la vidéo

Arthur Jafa, Apex, 2013

Arthur Jafa, Apex (2013)

Arthur Jafa, Apex, vidéo, 2013

(Arthur Jafa, « Apex », Grande Halle, parc des Ateliers, jusqu’au 4 novembre).

À côté, la vidéo Such a Morning de l’indien Amar Anwar pèche par excès inverse. Ici c’est la longueur qui est en cause : 85 minutes au cours desquelles il ne se passe presque rien, même si les images sont souvent séduisantes. On observe d’abord longuement un vieux professeur de mathématiques retiré dans un wagon désaffecté où il occupe ses journées à écrire des lettres relatant les hallucinations dont il est victime (c’est ce que j’ai lu dans le descriptif de l’œuvre parce que je n’ai pas tout vu…). Vers la fin, on voit une femme seule dans une maison décatie, assise dans un fauteuil en rotin qu’elle ne quitte jamais, un fusil posé sur les genoux dans l’attente d’un danger imminent qui reste indéterminé. Des années semblent passer sans qu’elle ait bougé, lorsqu’une équipe d’ouvriers commence à démolir la maison sans déclencher chez elle la moindre réaction (je suis partie à ce moment-là…). (Amar Anwar, « Such a Morning », Grande Halle, parc des Ateliers, jusqu’au 4 novembre).

Amar Kanwar, Such a Morning, 2017, extrait de la vidéo

Amar Kanwar, Such a Morning, 2017, vidéo

Une promenade à travers l’installation Pixel Forest et ses 3000 Led aux couleurs changeantes de Pipilotti Rist offre une bonne diversion avant d’attaquer la suite.

Pipilotti Rist, Pixel Forest, 2016, Vue de l’installation, Arles 2018 © Isabelle Henricot

Pipilotti Rist, Pixel Forest (2016), Arles 2018 © Isabelle Henricot

(Pipilotti Rist, « Pixel Forest », Grande Halle, parc des Ateliers, jusqu’au 4 novembre).

À la Mécanique générale, la grande rétrospective de Gilbert & George, point fort de la programmation de la fondation Luma, occupe l’intégralité de l’ancien atelier.

Invariablement vêtus de leur impeccable costume en tweed alors qu’il fait au moins 36°C dehors, Gilbert (Prousch) né en 1942 dans le nord de l’Italie mais ayant grandi partiellement en Allemagne – d’où sans doute sa pointe d’accent germanique – et George (Passmore) né en 1942 dans le Devon, se lancent comme de vrais performeurs (qu’ils ont été dès leurs débuts) dans l’exercice bien huilé de la présentation de leurs cinquante années de travail. Commentant à tour de rôle les immenses compositions accrochées sur les vastes cimaises blanches, ils enchaînent les phrases l’un après l’autre comme si leur discours n’émanait que d’une seule et même personne. « Nous sommes un seul artiste » confirme Gilbert, tandis que George opine de la tête. Ils forment en effet depuis qu’ils se sont rencontrés en 1967 à la St. Martin’s School of Art de Londres, un duo inséparable. Après avoir étudié la sculpture, ils font leurs premières expériences artistiques dans la performance, devenant eux-mêmes des « living sculptures ». Sous le nom de « Gilbert & George, the human sculpture », ils commencent à se promener dans la rue le visage grimé pour ressembler à de véritables sculptures. C’est avec la performance Singing Sculpture qui sera présentée un peu partout en 1970 et dans laquelle ils entonnent en chœur, perchés sur une table et le visage bariolé de peinture métallique, les airs d’une comédie musicale d’avant-guerre, qu’ils se feront connaître. Se mettant en scène comme sujets et objets de leur art, ils transforment alors potentiellement tous les moments de leur quotidien en œuvres d’art (les Drinking Sculptures ont aussi eu leur heure de gloire).

À partir des années 1970, ils commencent à créer de grands tableaux, constitués d’assemblages de photos prises au cours de leurs promenades quotidiennes dans les rues de East End, dans lesquels ils insèrent leur propre image pour créer des portraits provocants, satiriques ou tragiques qui sont le reflet de leur époque.

Leur idée est de créer un art qui s’adresse à tout le monde, en traitant de thèmes universels tels que la mort, l’espoir, les peurs, la vie, le sexe…

D’abord entièrement en noir et blanc, les compositions intègrent progressivement des touches de rouge, puis de jaune, avant de laisser finalement exploser un déchaînement de couleurs criardes.

Gilbert & George devant leurs premières compositions, Luma Arles 2018 © Isabelle Henricot

Ils expliquent en souriant qu’un de leurs grands moments de fierté fut celui où le galeriste chez qui ils exposaient à Londres leur avoua d’un air déprimé que la femme de ménage avait déclaré pour la première fois aimer les œuvres exposées dans la galerie.

Que l’on soit sensible ou non à cette esthétique, il faut reconnaître que leur travail relève d’une remarquable persévérance. Contrairement à beaucoup d’autres artistes d’aujourd’hui qui utilisent les services d’une armée d’assistants, Gilbert & George font tout eux-mêmes et toujours en tandem. Les milliers de photos qu’ils ont accumulées sont classées par thèmes dans les armoires de leur atelier, avant d’être assemblées par leurs soins. Ce sont eux aussi qui conçoivent les accrochages de leurs expositions, de même que les catalogues. Pas de commissaires, pas de collaborateurs, si ce n’est l’assistant chargé de l’informatique.

Volontairement provocants, scandaleux pour certains, extravagants, leurs tableaux ont pour principaux sujets le sexe, la religion et les nationalismes. On ne peut s’empêcher de penser que derrière toutes ces provocations et cet étalage très suggestif d’images se cachent sans doute de sérieux traumatismes. Ils ont en tout cas été souvent l’objet depuis leur jeunesse d’insultes, de menaces et de rejet, mais ont pris le parti de se battre pour défendre leur liberté d’expression. Les œuvres qu’ils continuent de réaliser sont autant de manifestes dédiés à cette cause.

L’année prochaine, l’exposition voyagera dans le nord de l’Europe, s’arrêtant successivement en Suède, en Norvège et en Islande.

Entre deux « Living Sculptures« , Gilbert & George, Arles 2018

(«The Great exhibition, 1971 – 2016. Gilbert & George », La Mécanique Générale, parc des Ateliers, jusqu’au 6 janvier 2019).

(À suivre : Croisière, la Maison des Peintres, Monoprix, Ground Control…)

Voir aussi : https://www.parisartnow.com/rencontres-darles-2018-la-49e-edition-dun-festival-aux-formes-toujours-renouvelees-1-3/

Rencontres d’Arles 2018 : https://www.rencontres-arles.com

Photo de titre : La tour de la fondation Luma dominant le parc des Ateliers, Arles juillet 2018 © Isabelle Henricot

La simplicité, la pauvreté, la ferveur qui émanent des photos de John Fusco nous sont ici offertes avec sobriété et douceur; les commentaires sont raffinés, ils nous proviennent de la juste distance.

Les « visions oniriques jaillies de l’esprit fécond » de Lee Mc Queen ne sont-elles pas aussi présentes dans les jolies têtes noires et blondes qui nous les rendent (Is all that we see or seem but a dream within a dream – Edgar Allan Poe).

Un grand nombre de gentillesses adressées à Gilbert & George et s’il eût fallu leur pardonner quelques excès, le Bon Dieu n’aurait pas utilisé un autre langage.

Merci pour ce beau témoignage.

Merci 🙂