Au menu très éclectique du plus célèbre des festivals de photographie, placé cette année sous le thème des « Images indociles », s’affichent jusqu’au 5 octobre une cinquantaine d’expositions qui, face à la montée des nationalismes, des discours clivants et de l’exclusion, privilégient le choix de la diversité et de l’ouverture, démontrant que la photographie peut être, selon les mots du directeur des Rencontres, Christoph Wiesner, « un outil de résistance, de témoignage et de transformation sociale face aux crises contemporaines » et constituer « un contrepoint essentiel aux discours dominants ».

Sensibiliser le public, toujours plus nombreux, à l’image est l’une des missions que s‘est fixées le festival des Rencontres, dont le nom même désigne la vocation de lieu d’échange et de partage. Durant la seule semaine d’ouverture, 23.000 personnes, principalement des professionnels de l’image (photographes, artistes, commissaires, responsables institutionnels, galeristes, journalistes…) mais aussi de simples visiteurs, se sont pressées devant les cimaises des expositions, marquant une progression de la fréquentation de 15% sur celle de l’année dernière à la même période. L’édition 2024 avait déjà battu un record de fréquentation, avec 160.000 visiteurs pour la durée totale du festival. Avec la prolongation des expositions jusqu’au 5 octobre cette année, et l’élargissement des heures d’ouverture, ce record est certainement appelé à se renouveler. Une bonne nouvelle pour la trésorerie, alimentée à 70% par ses recettes propres (billetterie et sponsors), mais qui n’est pas sans conséquences sur la population locale dans une ville qui s’est profondément transformée ces dernières années avec l’installation successive, sous l’égide de la famille Hoffmann, des fondations Vincent Van Gogh et Luma, drainant des visiteurs tout au long de l’année, suivie récemment par celle de la fondation Lee Ufan et par l’ouverture d’une multitude de galeries éphémères ou permanentes attirées par le nouveau paysage artistique de la cité arlésienne. Même si la montée des prix de l’immobilier qui en résulte, couplée avec la multiplication des offres Airbnb, est partiellement compensée par des offres d’emploi dans les secteurs culturel et touristique, cela ne suffit pas à apaiser le mécontentement d’une partie des habitants (un Arlésien sur quatre vit sous le seuil de pauvreté). Très attentif à ces questions depuis de nombreuses années, le festival des Rencontres s’attache à créer un écosystème socioculturel à la fois générateur d’emplois et porteur d’actions éducatives en faveur des Arlésiens qui suscite majoritairement l’adhésion de la population.

Les 47 expositions de l’édition 2025 offrent aux visiteurs un large éventail de propositions célébrant la diversité des cultures, des genres et des origines, explorant les archives, sondant les relations familiales (biologiques ou électives), revisitant des travaux historiques ou plongeant dans la création émergente. La Saison Brésil-France 2025 est aussi l’occasion d’accueillir quatre expositions consacrées à ce grand pays d’Amérique latine.

J’ai retenu ici une dizaine d’expositions à voir prioritairement, dont les cinq premières font l’objet d’une description plus détaillée.

Louis Stettner

Si ce grand photographe américain a exercé son art pendant près de huit décennies entre New York et Paris, son nom est cependant beaucoup moins connu que celui de certains de ses contemporains de la Street Photography américaine ou de la photographie humaniste française entre lesquelles son travail fait le lien. La raison en est sans doute que ses images, bien que remarquables, ne rentrent dans aucun courant photographique précis même si elles sont restées fidèles à sa vision et à son engagement tout au long de sa vie. L’exposition à l’Espace Van Gogh présente près de 150 tirages d’époque ou modernes réalisés par le photographe lui-même, et donne un aperçu de ses autres passions plus secrètes qu’ont été l’écriture, les collages, la peinture et la sculpture.

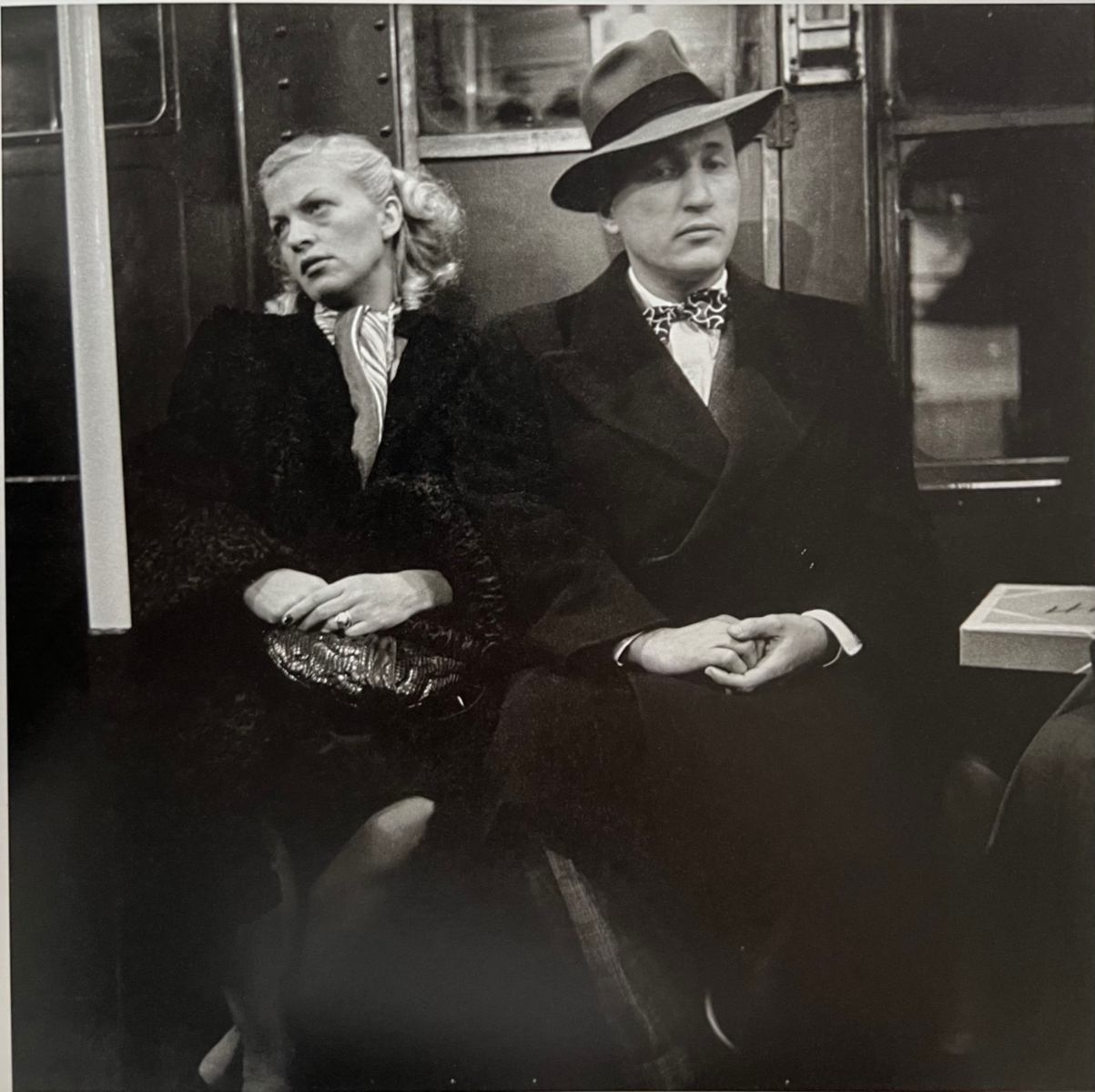

Né à Brooklyn en 1922 dans une famille juive émigrée dix ans plus tôt d’Austro-Hongrie (de l’actuelle Ukraine), le jeune garçon se passionne dès l’adolescence pour la photographie, rejoint ensuite la Photo League de New York avant d’être enrôlé durant la guerre comme photographe militaire sur le front Pacifique où, en photographiant les combats aux Philippines ou les ruines d’Hiroshima, il fait aussi l’expérience de voir de simples citoyens se transformer sous ses yeux en soldats combattants. Il en conservera un intérêt particulier pour l’individu, l’homme ordinaire et le quotidien. De retour aux États-Unis, il capte dans le métro de New York en 1946 une série de portraits de voyageurs qui attire l’attention de Sid Grossman, directeur de l’école de la Photo League, par la qualité de leur composition, l’attention aux détails qui définissent ses personnages et une approche empathique de ses modèles qui restera caractéristique de son travail tout au long de sa vie.

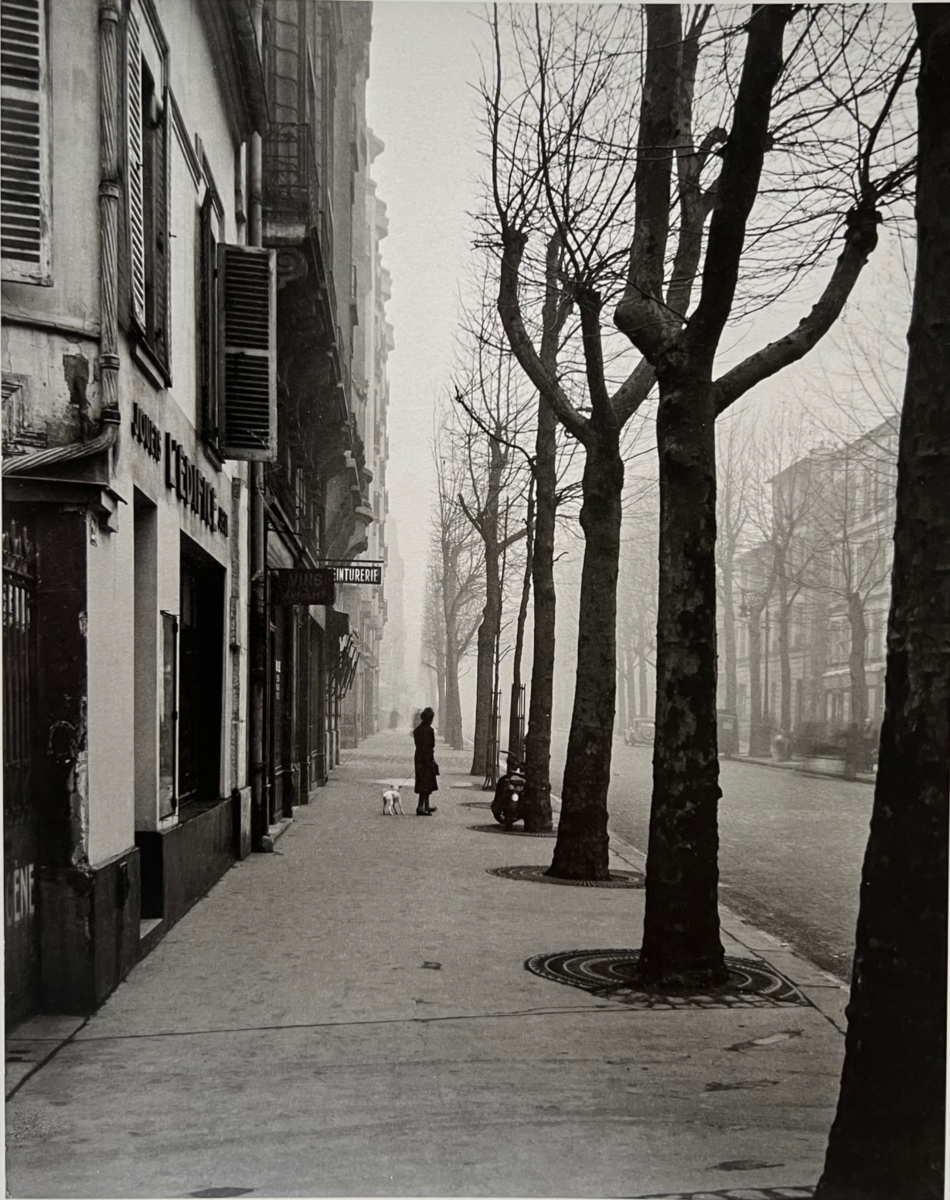

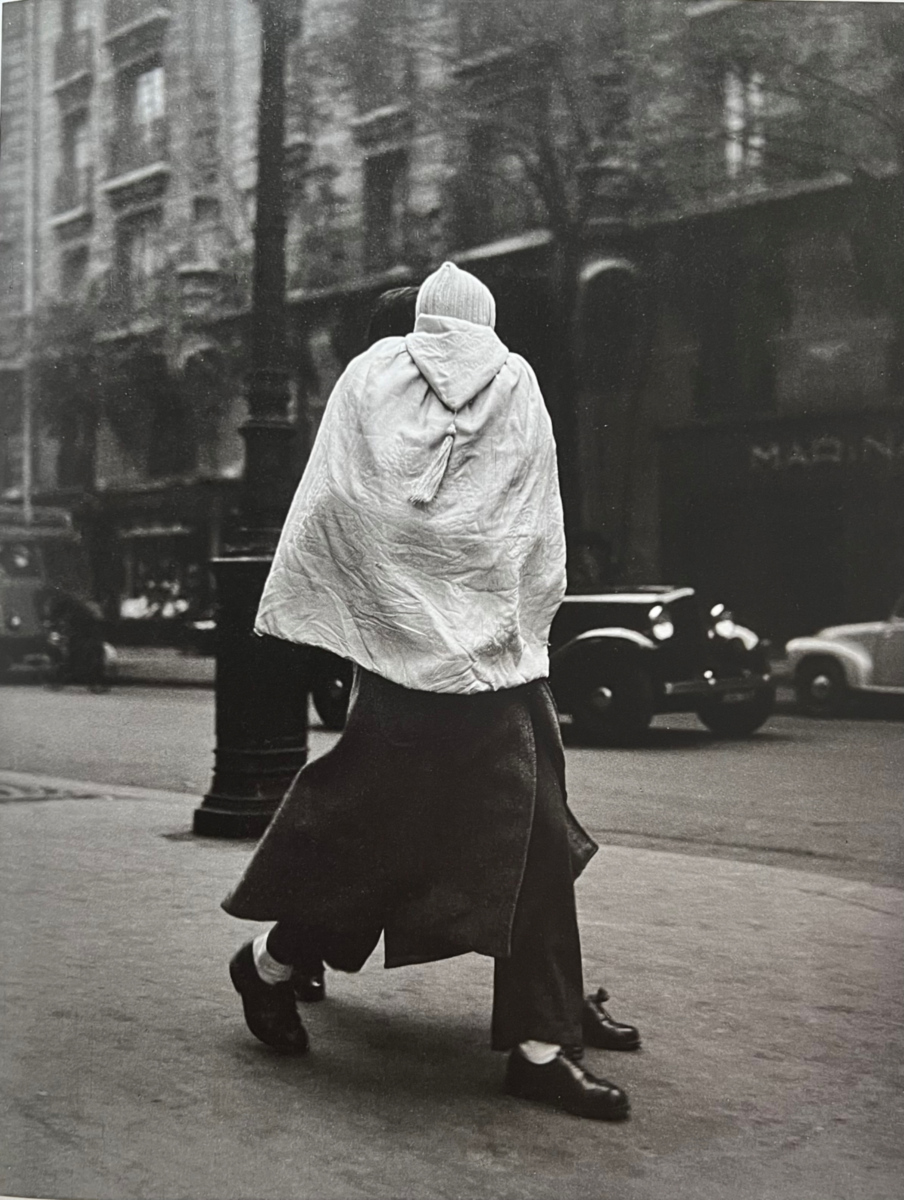

Louis Stettner, The King and Queen of Coney Island, série du Métro, New York, 1946

Cela lui vaut d’intégrer l’école de la Photo League où il enseignera l’année suivante les techniques de base de la photographie. En 1947, en vue d’organiser une exposition sur la photographie française à New York, il entre en contact avec Willy Ronis et se rend à Paris, où vit son frère jumeau Irving, grand admirateur et proche d’Henry Miller. Ce dernier le présente à Brassaï, qui exercera sur lui une grande influence. Il rencontre aussi Edouard Boubat, l’un des principaux représentants – avec Doisneau et Ronis – de ce qu’on appellera la photographie humaniste, avec lequel il restera ami toute sa vie. Ce séjour parisien, initialement prévu pour durer trois semaines, se prolongera finalement pendant cinq ans. En France, le parti communiste, avec les idées duquel Stettner se sent très en phase, est alors particulièrement populaire, tandis qu’au même moment aux États-Unis a démarré la guerre froide, et que la Photo League, dont les membres affichent des sympathies marquées à gauche, est mise sur liste noire. Il décide donc de rester en France et s’inscrit à l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques), aucune école de photographie n’existant alors à Paris. Il se souviendra de cette période comme l’une des plus heureuses de sa vie. Les images qu’il saisit, loin du pittoresque de la photographie humaniste, montrent des rues désertes, animées parfois de personnages isolés ou en paires, souvent de dos ou au regard caché, dans des compositions traversées de lignes géométriques.

Louis Stettner, Avenue de Châtillon, Paris, vers 1947-1949

Louis Stettner, Ménage, Paris, vers 1947-1950

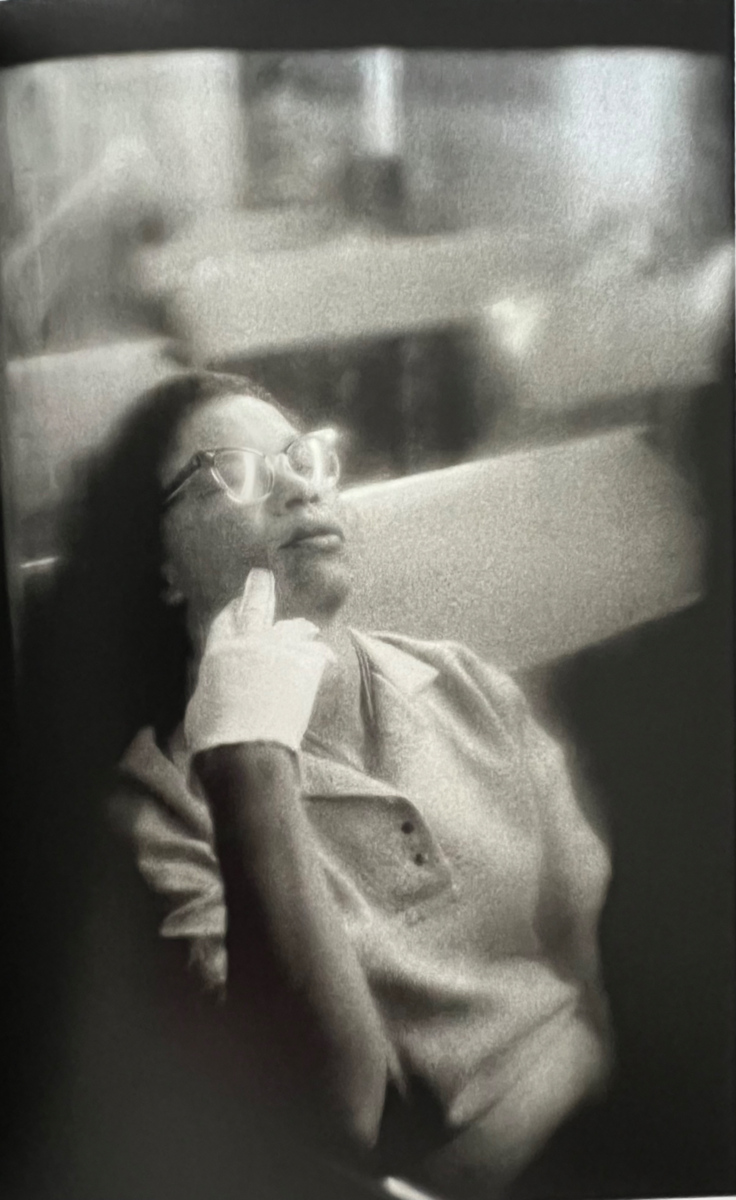

Un style qu’on retrouve dans ses photographies des années 1950 à New York, où il se réinstalle en 1952, et notamment dans l’emblématique série Penn Station de 1958, dans laquelle les effets graphiques et les jeux de lumière associés à des scènes aperçues à travers les vitres des wagons évoquent un monde distant, diffusant un sentiment d’isolement et de solitude.

Louis Stettner, De la série Penn Station, 1958

Louis Stettner, De la série Penn Station, 1958

C’est en 1954 qu’il réalise l’une de ses images les plus célèbres, Brooklyn Promenade, dans laquelle un homme assis sur un banc face à Manhattan s’abandonne au bonheur de l’instant, le corps renversé pour mieux profiter de la caresse du soleil, devant le spectacle somptueux du skyline new-yorkais.

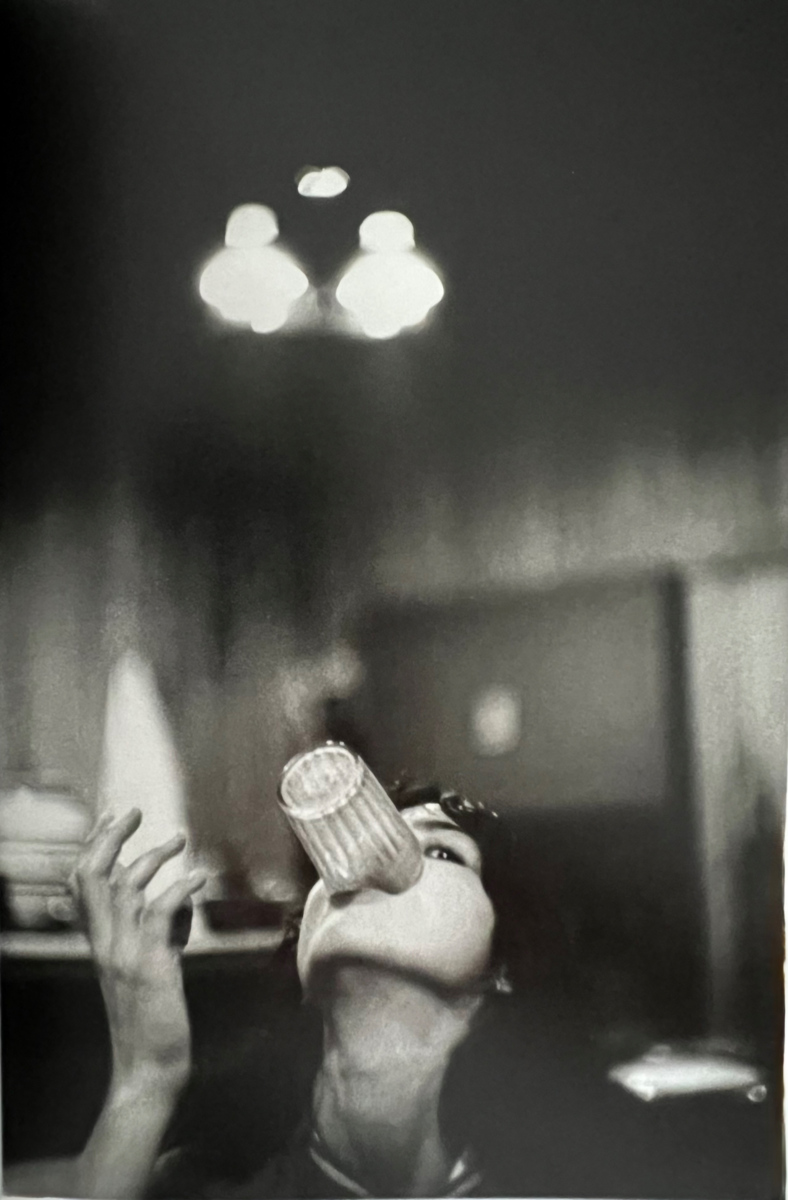

Une autre série remarquable est celle qu’il consacre à Nancy Miller, jeune beatnik de dix-neuf ans qu’il suit dans le quotidien de sa vie de bohême à Greenwich Village en 1958.

Louis Stettner, Brooklyn Promenade, New York, 1954

Louis Stettner, Nancy jouant avec un verre, série Nancy Miller, New York, 1958

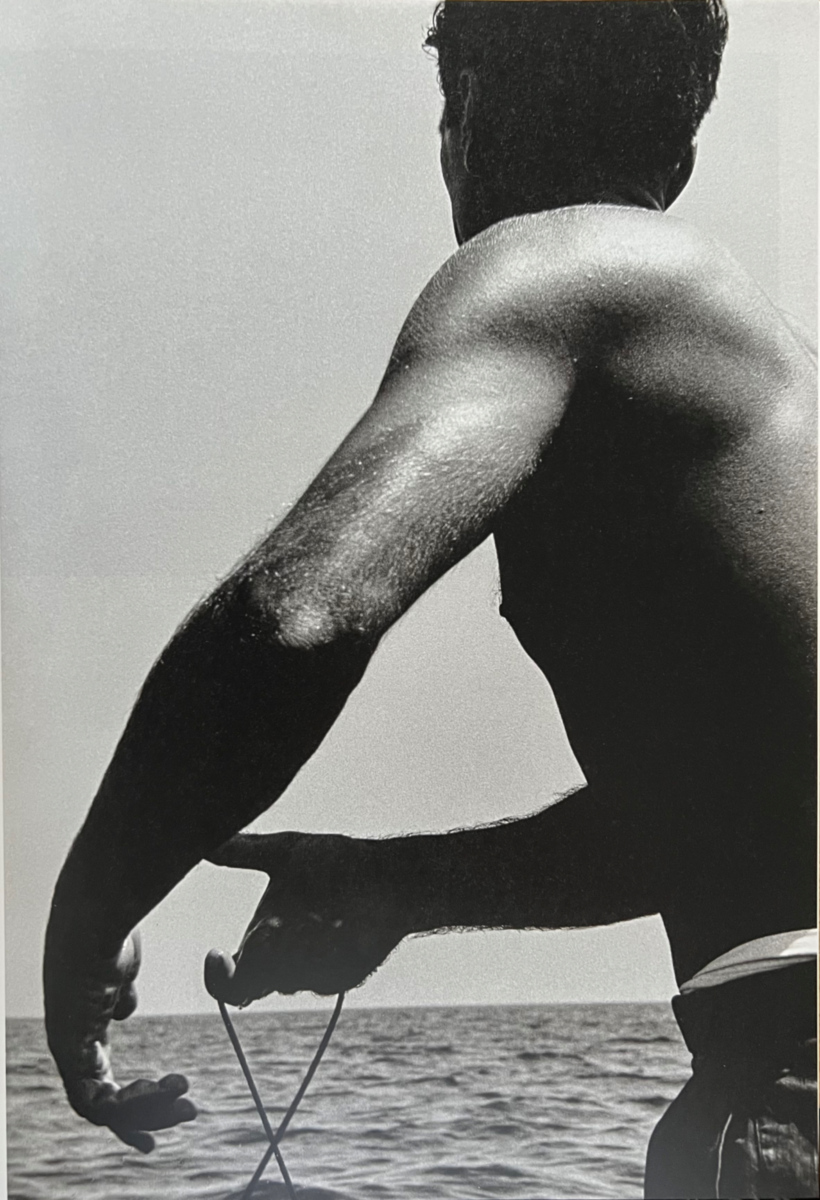

Il voyage aussi, dans toute l’Europe et au Mexique, concentrant ses recherches photographiques sur les corps et les gestes, comme le montre la série Pepe and Tony (1956) représentant deux pêcheurs qu’il accompagne plusieurs jours en mer lors d’un séjour à Ibiza où il est venu pour écrire.

Louis Stettner, Pêcheur, Ibiza, 1960-1962

Dans les années qui suivent, l’engagement politique de plus en plus marqué de Stettner l’amène à soutenir les luttes en faveur des droits des femmes et de la communauté noire, et la contestation contre la guerre du Vietnam, dont il photographie les manifestants.

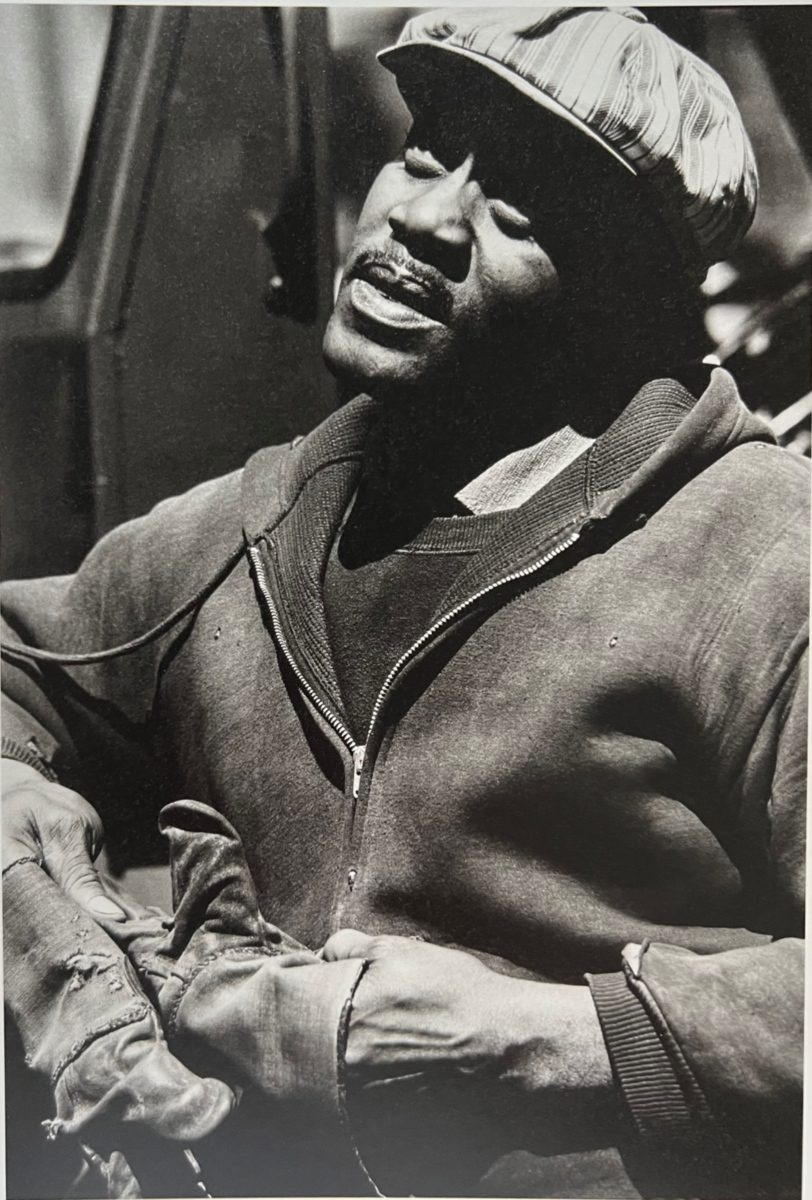

Au cours des années 1970, il visite des usines aux Etats-Unis, en France, en Angleterre et en U.R.S.S., photographiant les ouvriers au travail et cherchant à les représenter dans toute leur dignité, leur individualité et leur humanité. « Ce sont eux qui font tourner le monde » souligne-t-il. « On ne pourrait pas manger, s’habiller, vivre sans eux. […] Ils m’ont toujours passionné ».

Louis Stettner, Ouvrier au marteau-piqueur, Broadway, New York, 1972-1974

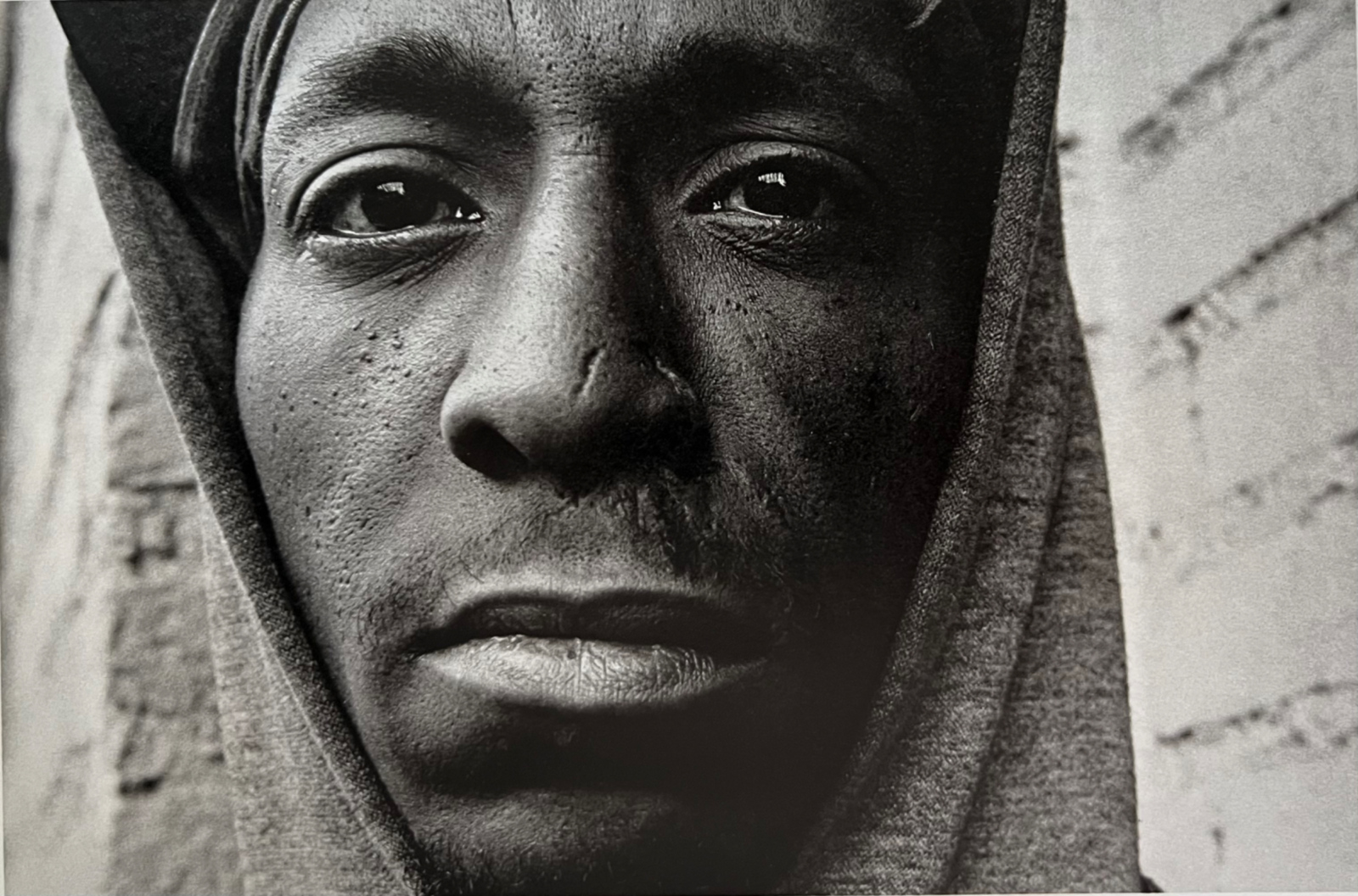

À partir des années 1980-1990, ses photographies urbaines sont marquées par les reflets, les ombres, il multiplie les cadrages décalés, les images fragmentées, «pas un enregistrement de la réalité, mais une interprétation de ce qui a été vu », laissant au spectateur le soin de reconstituer mentalement l’image complète. Parallèlement, il continue de manifester son intérêt pour l’individu en réalisant des portraits plein d’humanité des sans-abri du Bowery, ce quartier déshérité de New York alors en pleine mutation.

Louis Stettner, Tom, dans le Bowery, New York, 1986

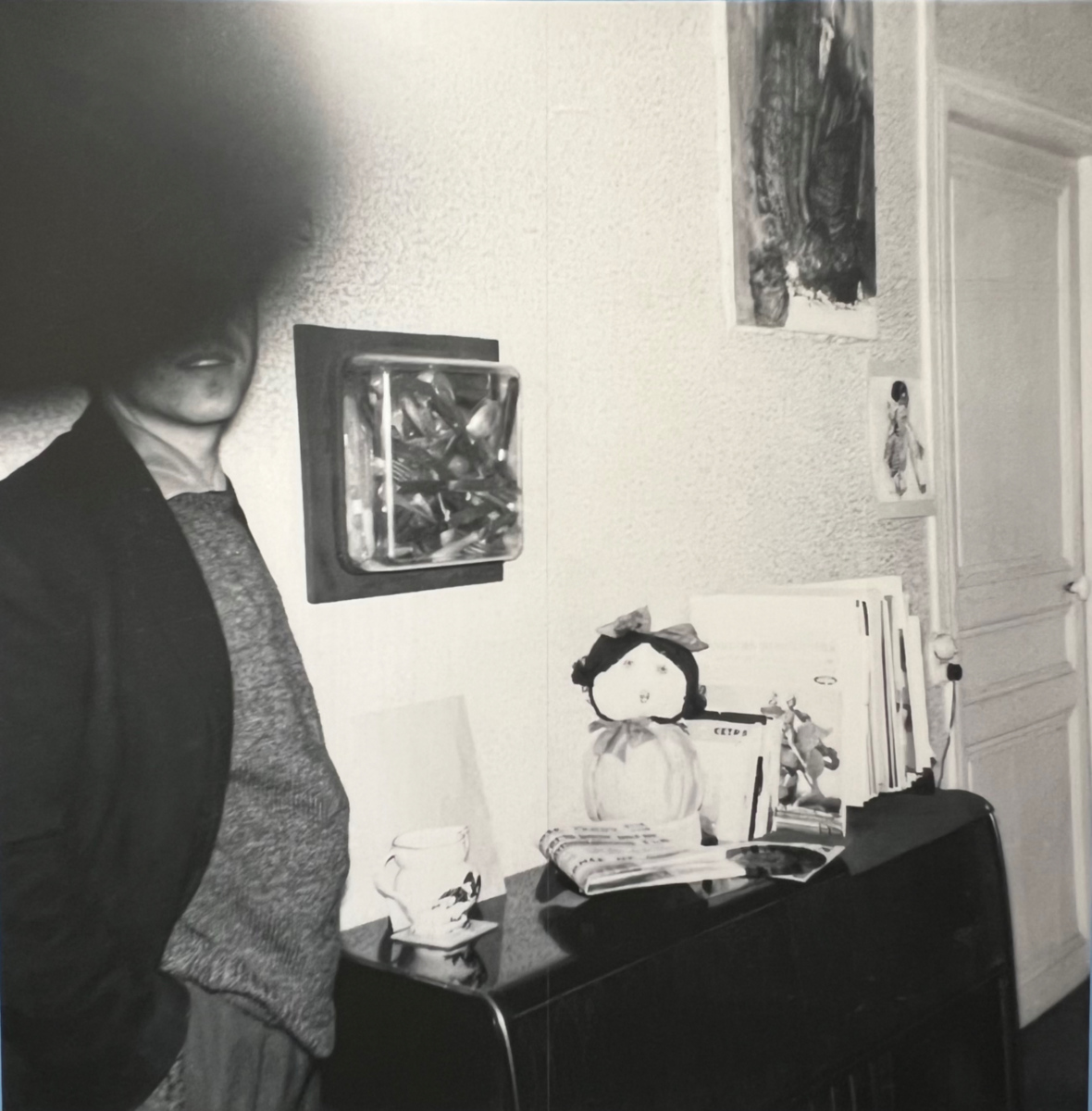

En 1990, il repart pour Paris, avec sa jeune épouse Janet et leurs deux enfants, s’installant à Saint-Ouen dans une maison achetée à des amis collectionneurs, où l’artiste passera les vingt-six dernières années de sa vie. « C’était comme revenir chez soi » raconte-t-il. « Cette période s’est avérée l’une des plus créatives de ma vie ». Il se consacre alors aux collages, à la sculpture, à la peinture, tout en poursuivant ses recherches photographiques.

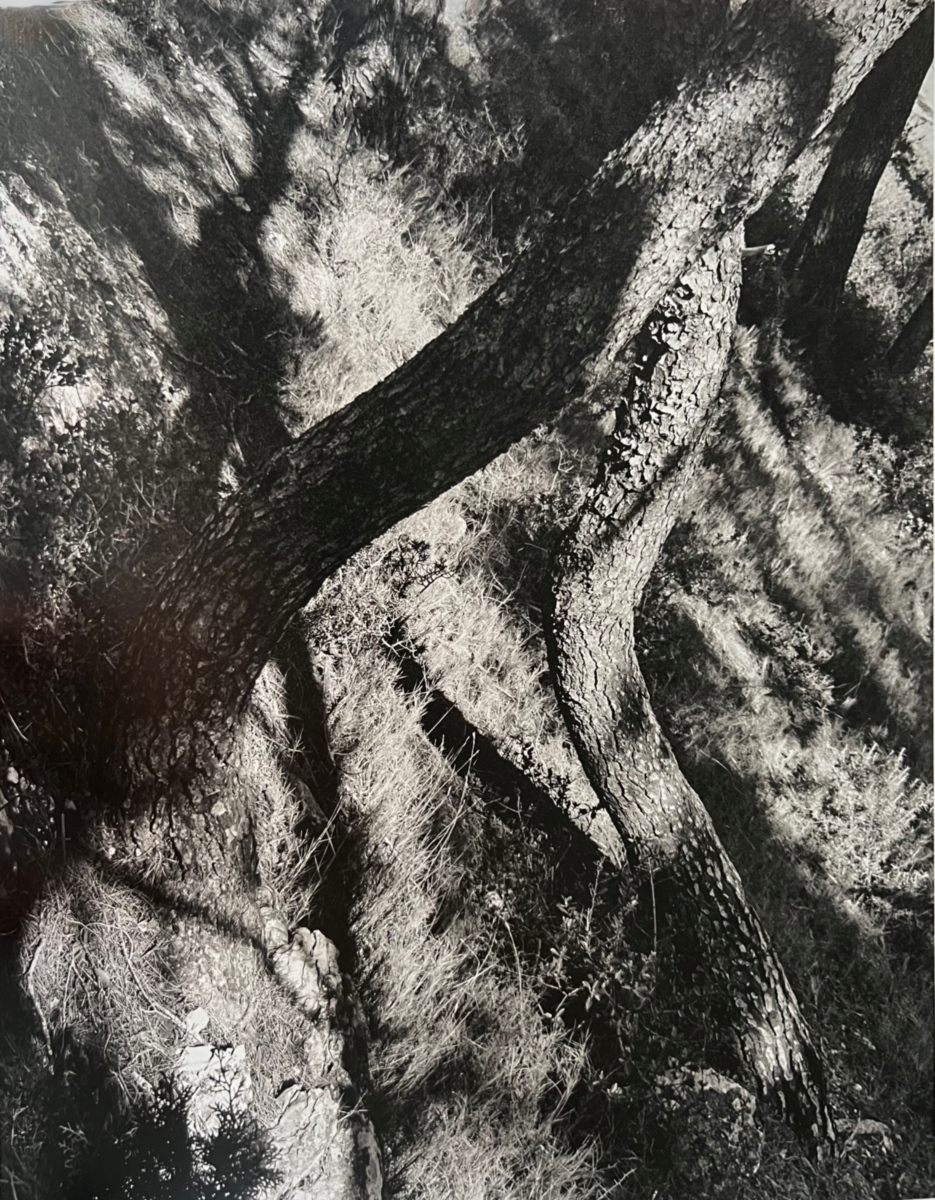

Si la ville a joué un rôle prédominant dans son œuvre, Stettner a toujours eu une fascination pour les arbres, en particulier pour leurs troncs, présents dans nombre de ses photographies, à commencer par la toute première dont il se souvienne, prise à quatorze ans dans le jardin de la maison familiale à Brooklyn. Les trois dernières années de sa vie, le photographe les consacrera aux arbres du massif des Alpilles, situé au nord d’Arles, qu’il découvre par hasard. Treize fois, il revient dans ce qu’il qualifie de « lieu magique » photographier les troncs tortueux sculptés par le vent à l’aide d’une chambre 20 x25 pesant près de trente kilos transportée par sa femme – un appareil semblable à celui qu’il utilisait en arrivant à Paris en 1947 – « qu’il maniait presque comme un instrument de musique », se souvient-elle.

Louis Stettner, L’arrière de ma maison, Brooklyn, New York, 1936

Louis Stettner, Alpilles, n°20, 2014

« Nulle part ailleurs, la nature n’exprime mieux son imagination » s‘émerveille Stettner. « J’ai commencé avec la nature et je finis avec la nature » explique-t-il en présentant quelques images de la série dans l’exposition consacrée à son travail au centre Pompidou durant l’été 2016, ajoutant en riant : « mais j’espère que ce n’est pas fini… ». Quelques semaines plus tard, il s’éteindra cependant à Paris à l’âge de 94 ans.

« Le Monde de Louis Stettner », Espace Van Gogh, jusqu’au 5 octobre.

Éloge de la photographie anonyme – collection Marion et Philippe Jacquier

Dans une vie précédente, Marion et Philippe Jacquier ont été producteurs indépendants de films de cinéma. Ayant le goût de la photographie ancienne et l’envie de prendre un tournant, ils décident sur la suggestion d’un ami, au début des années 2000, de se lancer dans la vente de photographies. Ne connaissant rien ni personne dans ce monde tout nouveau pour eux, ils choisissent de l’aborder par les marges en s’intéressant à un créneau alors très peu exploité, celui de la photographie vernaculaire, ces images de photographes amateurs et anonymes qui, soumises aux aléas des vies qui passent, se retrouvent souvent – si elles échappent à la benne à ordures – entassées en vrac dans des cartons par des videurs de maisons professionnels, puis livrées à la curiosité des chineurs sur l’étal d’un marché.

Pendant vingt ans, mués en « chercheurs d’images », les Jacquier vont écumer dès l’aube les marchés aux puces, courir les vide-greniers et ratisser les brocantes pour y dénicher des photographies de toutes catégories (familiales, intimes, artistiques, historiques, scientifiques…) et, à force de persévérance, de patience et de passion, réussir à en extraire quelques pépites qu’ils vont proposer à la vente dans leur galerie de Montreuil, Lumière des Roses, et, très vite, à Paris Photo où leur profil atypique séduit les organisateurs de la foire.

Au fil des ans, ce sont plus de dix mille images qu’ils auront sélectionnées, avant de prendre la décision de tourner la page une nouvelle fois et de fermer leur galerie le 1er janvier dernier. Fort heureusement, le mécène Antoine de Galbert, fondateur de l’ex Maison Rouge, s’est porté acquéreur du fonds Jacquier par le biais de sa fondation et a décidé de l’offrir au musée de Grenoble, où le corpus fera l’objet d’un travail de recherche et d’une exposition. Entre-temps, une sélection d’environ 300 pièces est exposée au Cloître Saint-Trophime, qu’il ne faut surtout pas manquer. On y découvre, classées par thèmes, des images surprenantes ou poétiques, incongrues ou effrayantes, souvent énigmatiques, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur l’imaginaire.

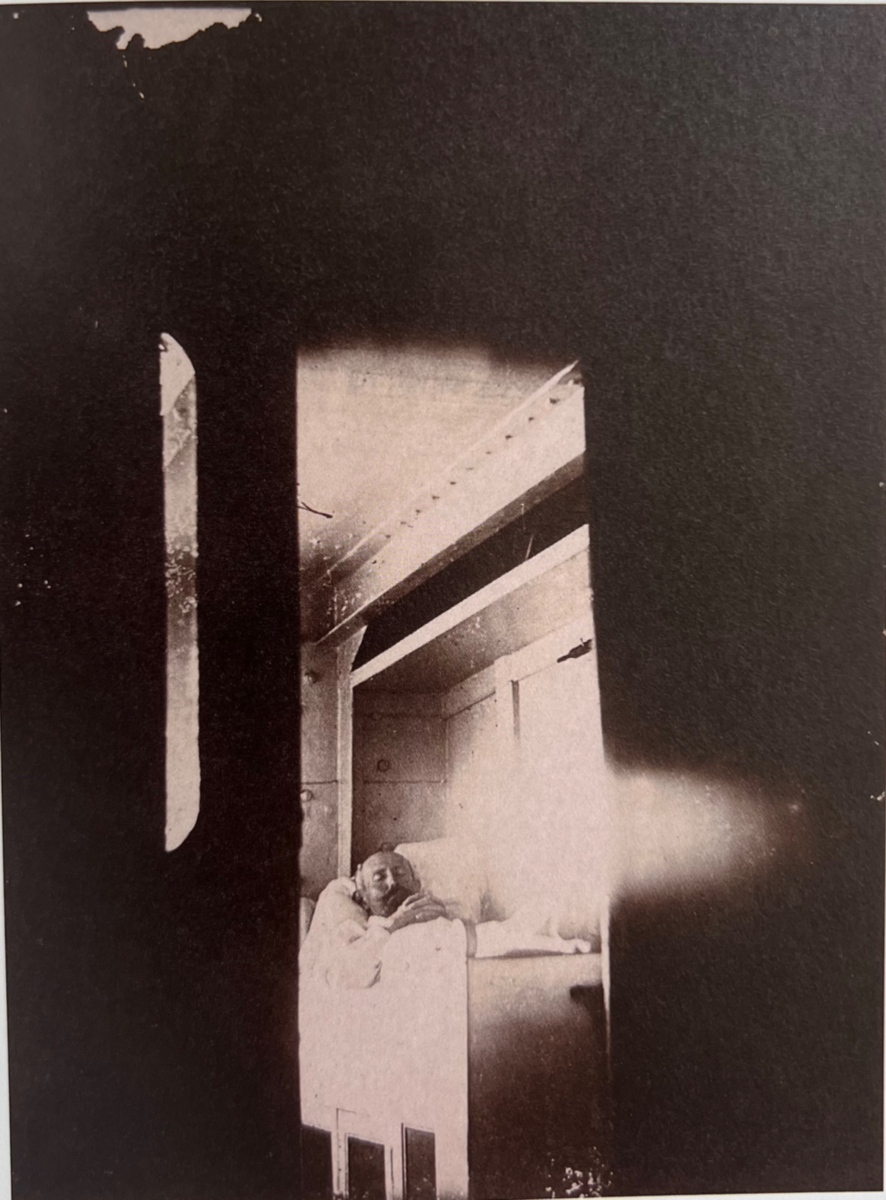

Parfois l’histoire rentre par la petite porte, comme dans cette photographie prise à la dérobée montrant le capitaine Dreyfus endormi sur sa couchette dans le bateau qui le ramène de l’île du Diable pour la révision de son procès à Rennes en 1899.

Amateur anonyme, Alfred Dreyfus endormi das la cabine du Sfax qui le ramène du bagne pour assister à son procès à Rennes, France, 11 juin 1899

On trouve aussi des images intimes, qui n’étaient sûrement pas destinées à d’autres regards que celui de leur auteur mais qui, cachées dans un tiroir ou oubliées au fond d’une malle, n’ont pas été détruites. C’est sans doute le cas de la série de diapositives de 1941 mettant en scène un officier allemand posant en uniforme aux côtés de sa femme nue dans un décor bucolique, prises à l’aide d’un retardateur, retrouvées au milieu de centaines d’autres diapositives banales des années 1970. Ou de ces deux cents photographies prises entre 1930 et 1945 par un certain monsieur Roussel de sa femme légèrement vêtue ou complètement nue, dont le photographe s’est ensuite amusé à rehausser à la gouache les détails qui lui semblaient les plus piquants.

Amateur anonyme, Officier allemand se prenant en photo avec sa femme à l’aide d’un retardateur, 1er juin 1941

Monsieur Roussel, Photographie extraite d’un ensemble de 200 tirages, France, vers 1930

Quelques ensembles lèvent le voile sur des fragments de vie insolites ou émouvants, révélant l’extraordinaire diversité de ces trouvailles.

Ainsi l’histoire de Lucette, adepte des voyages organisés qui de 1954 à 1977 rapporta de toute l’Europe et d’Afrique du Nord 850 photographies soigneusement datées et localisées, dont elle est l’unique sujet, presque toujours flou.

Ou celle de ce pharmacien des années 1950 qui avait caché derrière son comptoir un dispositif pour photographier ses clients à leur insu, les réunissant ensuite dans un album (seul un enfant semble avoir décelé la ruse).

Ou encore l’extraordinaire objet photographique réalisé à Paris vers 1930 par Jean C., vingt ans, employé dans une compagnie de bourse, en souvenir de son histoire d’amour avec Rose, apprentie-coiffeuse qui, trois mois après leur rencontre, embarquera sur un bateau pour Tahiti et qu’il ne reverra plus. Un an après son départ, Jean consignera dans un petit album à la couverture de cuir décorée d’une rose stylisée les photographies de tous les endroits ayant été les témoins de leur histoire, marquant d’une croix à l’encre rouge sur les clichés l’emplacement qu’occupait la jeune fille sur ces lieux désormais vides, et les annotant parfois des paroles prononcées par sa bien-aimée. Sur la dernière page est collée une lettre dont l’enveloppe porte un timbre estampillé à Tahiti, sous laquelle est écrit : « ta dernière lettre, Adieu ! ».

« Éloge de la photographie anonyme », Collection Marion et Philippe Jacquier – Donation de la fondation Antoine de Galbert au musée de Grenoble, Cloître Saint-Trophime, jusqu’au 5 octobre.

Letizia Battaglia

Cette exposition rétrospective retrace en une centaine de photographies le parcours hors du commun de cette formidable photojournaliste sicilienne née et morte à Palerme (1935-2022).

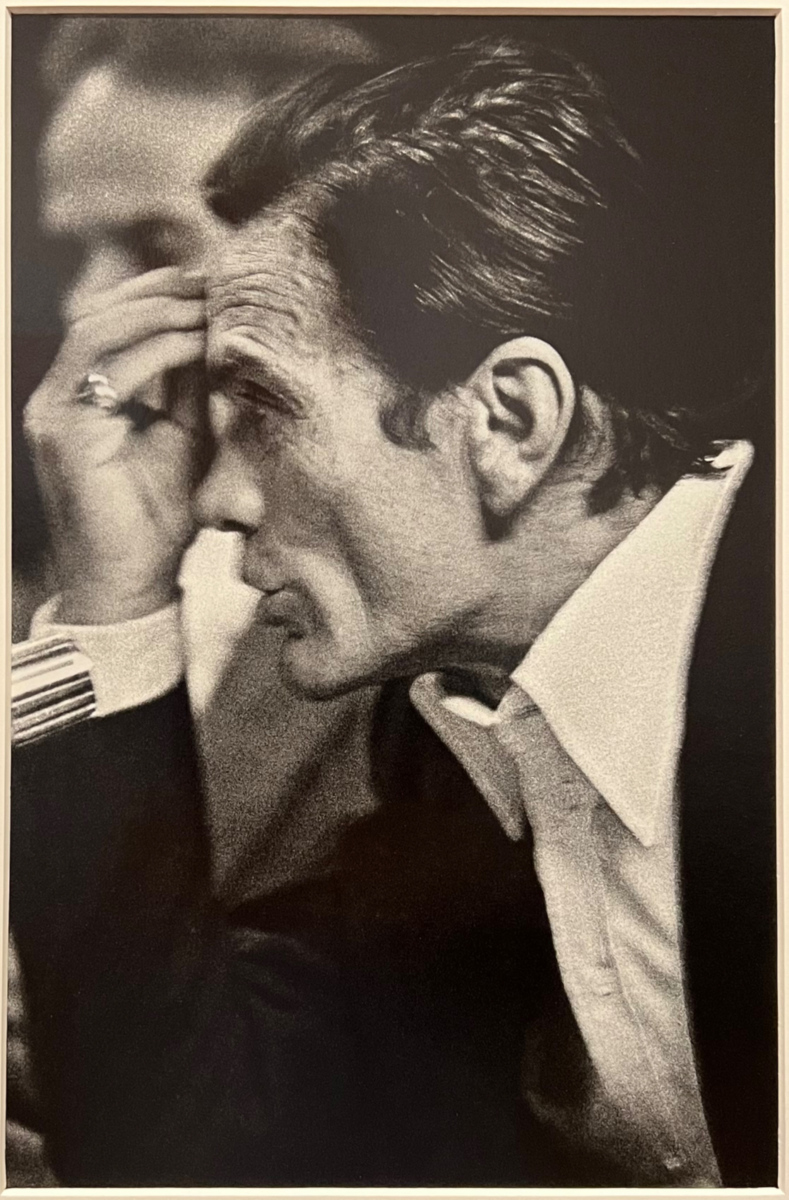

Autodidacte, Letizia Battaglia se lance dans le journalisme en 1969, alors jeune mère divorcée ayant la charge de ses trois enfants. Elle écrit des articles sur l‘évolution des mœurs en Italie et se met à la photographie pour rendre ses reportages plus attractifs. Collaborant d’abord avec L’Ora à Palerme, elle part ensuite pour Milan où elle contribue à plusieurs magazines et fréquente le milieu culturel, y photographiant notamment Dario Fo, futur prix Nobel de littérature, et Pier Paolo Pasolini.

Letizia Battaglia, Pier Paolo Pasolini au Circolo Turati, Milan, 1972

En 1974, elle revient à Palerme et intègre le service photographique de L’Ora, quotidien dont la ligne éditoriale vise à dénoncer à la fois les agissements criminels de la mafia – qui profite de l’instabilité politique des « années de plomb » traversées par l’Italie à cette époque pour se développer – et la situation sociale désastreuse des classes les plus défavorisées de la capitale sicilienne. Seule femme à exercer le métier de photoreporter en Sicile, elle devra se battre pour s’imposer et pour qu’on la laisse travailler sur les lieux des événements. Jusqu’en 1988, elle couvre quotidiennement pour le journal l’actualité tragique et sanglante dont Palerme est le théâtre, laissant apparaître sans filtre dans ses clichés la violence crue des assassinats commis par la mafia sur des représentants de l’autorité ou des anonymes.

Si ce sont surtout ces images percutantes qui ont fait connaître la photographe, l’exposition éclaire également d’autres aspects tout aussi importants de son travail. Profondément attachée à sa ville natale, et révoltée par la misère qui y règne dans certains quartiers, elle documente sans relâche le quotidien de ses habitants, particulièrement sensible à la détresse des femmes les plus démunies, comme celle qu’elle trouve couchée dans son lit avec ses enfants en pleine journée parce qu’elle n’a plus d’argent pour chauffer la maison ni pour leur acheter à manger, ou comme cette autre mère de famille nombreuse découvrant au matin que la main de son bébé a été dévorée par un rat pendant la nuit. À côté de cette extrême pauvreté, elle photographie aussi le mode de vie très privilégié de la haute bourgeoise et de l’aristocratie, mais également les jeux de guerre des enfants des rues, ou encore les fêtes religieuses et leurs traditions séculaires, donnant à voir toute la complexité de la société palermitaine.

À partir de la fin des années 1970, elle met en œuvre, avec son compagnon Franco Zecchin, des ateliers de théâtre au sein de la Real Casa dei Matti, l’hôpital psychiatrique de Palerme, où elle noue des relations fortes avec les patients, et contribue à éclairer par ses portraits le caractère inhumain et la violence de ces lieux d’enfermement.

En 1985, Letizia Battaglia est la première femme européenne à recevoir le prestigieux prix W. Eugene Smith pour la photographie humaniste.

C’est pour elle le début d’une reconnaissance internationale qui l’amène à découvrir de nouveaux pays. Elle voyage en Turquie, en Égypte, en Russie, en ex-Yougoslavie, en Roumanie, aux Etats-Unis et en Écosse, s’intéressant plus spécialement aux enfants et aux adolescents, dont elle réalise des portraits touchants.

Toujours déterminée à faire bouger les lignes par tous les moyens possibles, Letizia Battaglia se lance en politique et devient conseillère municipale en 1986, puis députée en 1991. Parallèlement elle s’investit dans l’édition et fonde un mensuel politique et culturel, ainsi qu’un bimensuel dédié aux femmes.

Entre-temps, la lutte pour le pouvoir entre les différents clans de Cosa Nostra s’est déchaînée à Palerme pendant la première moitié des années 1980, faisant mille morts en moins de cinq ans, conduisant le clan des Corleonesi à la victoire.

Letizia Battaglia continue de photographier nombre de ces assassinats, mais aussi l’arrestation et le procès des hommes politiques et responsables d’administration dont la complicité avec la mafia est mise au jour. Ses photographies deviennent des armes pour témoigner contre les mafieux, notamment celle attestant d’accointances entre l’ancien premier ministre Giulio Andreotti et le mafioso Nino Salvo (1978) qui servira d’élément de preuve lors du procès en 1995.

En 1986 débute le « maxi-procès de Palerme », faisant suite au travail d’enquête des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino (tous deux amis de Battaglia), qui s’achèvera en 1992 avec les condamnations des différents inculpés – tueurs, chefs de clans et leurs alliés politiques. La mafia ripostera en faisant assassiner les deux juges instructeurs et leurs escortes. Profondément bouleversée, Letizia Battaglia mettra un terme à sa carrière de photoreporter.

Letizia Battaglia, Le juge Giovanni Falcone aux funérailles du général Carlo Alberto Dalla Chiesa tué par la mafia, Palerme, 1980

Letizia Battaglia, Rosaria Schifani, veuve du garde du corps Vito Schifani, tué avec le juge Falcone, Francesca Morvillo et ses collègues Antonio Montinaro et Rocco Dicillo, Palerme, 1992

Elle se consacrera désormais à des activités politiques, éditoriales et culturelles. Son engagement en faveur de la culture photographique se traduit par l’ouverture en 2017 dans une ancienne zone industrielle de Palerme du Centro Internazionale di Fotografia auquel elle dédiera les dernières années de sa vie.

« Je me considère comme une militante de la vie » explique-t-elle en français dans un entretien publié au début des années 2000. « Pas journaliste, pas photographe, pas artiste. Non, je ne veux pas d’étiquette. Je fais des choses pour aider mon peuple à avancer : je fais des photos, je publie des livres, je chante une chanson… J’ai peut-être une fatigue dans mon corps, mais j’ai la volonté de faire la vie belle, de participer à la création d’une vie meilleure. J’aime beaucoup la vie, et c’est pourquoi je combats contre la mort et les choses qui amènent la mort. » (L’œil électrique, N° 15, n.d. début des années 2000)

« J’ai toujours cherché la vie », Chapelle Saint-Martin du Méjean, jusqu’au 5 octobre.

Diana Markosian

Trois expositions font cette année référence à la figure du père, ou plus exactement à son absence, liée à des circonstances différentes, et traitée sur des modes différents.

Camille Lévêque, dans une enquête qui interroge la notion de paternité au sens large, tente de définir un profil paternel à travers une collection d’images, complétée de témoignages d’inconnus, récoltés sur internet. Tout en tournant autour de ce père virtuel dont elle décode les multiples clichés, elle finit par révéler l’objet principal de sa recherche, la relation complexe entretenue avec son propre père, disparu durant son enfance (Camille Lévêque, « À la recherche du Père », Ground Control, jusqu’au 5 octobre).

Camille Lévêque, Sans titre, 2023

Chez Jean-Michel André, cette absence prend la forme d’un drame dont les causes restent inexpliquées, celui d’un père assassiné quarante plus tôt dans une chambre d’hôtel à Avignon, alors que son fils de sept ans (Jean-Michel André) dormait dans la chambre voisine. Suite à cette tragédie, le petit garçon perd la mémoire. Trente ans plus tard, il entame des recherches, collecte des éléments, mais la vérité continue de lui échapper. Pour conjurer le traumatisme, il décide de partir sur les traces de son père, de suivre l’itinéraire des voyages qu’il faisait, de revisiter les paysages qu’il a traversés. Le photographe mêle à ces images des éléments de l’enquête, des archives de presse et des souvenirs familiaux, constituant une commémoration poétique à la mémoire du disparu (Jean-Michel André, « Chambre 207 », Croisière, jusqu’au 5 octobre).

Jean-Michel André, Chambre 207, Arles 2025

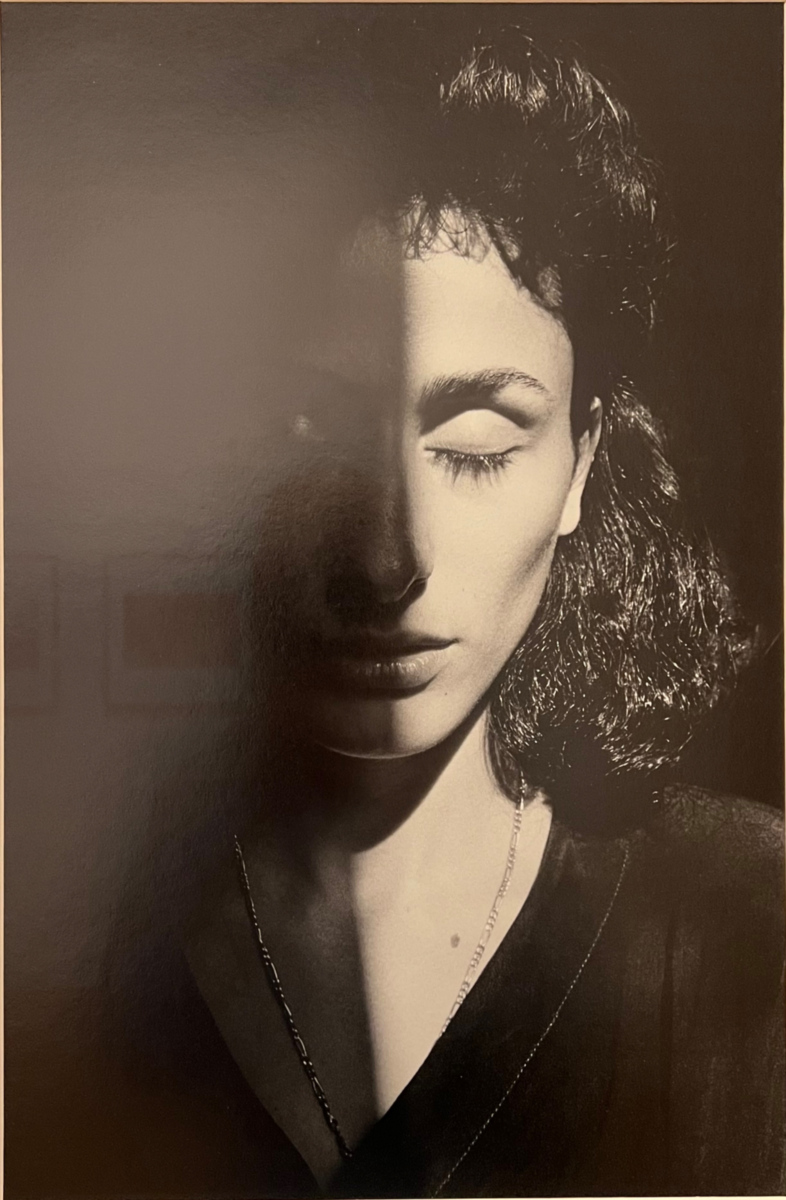

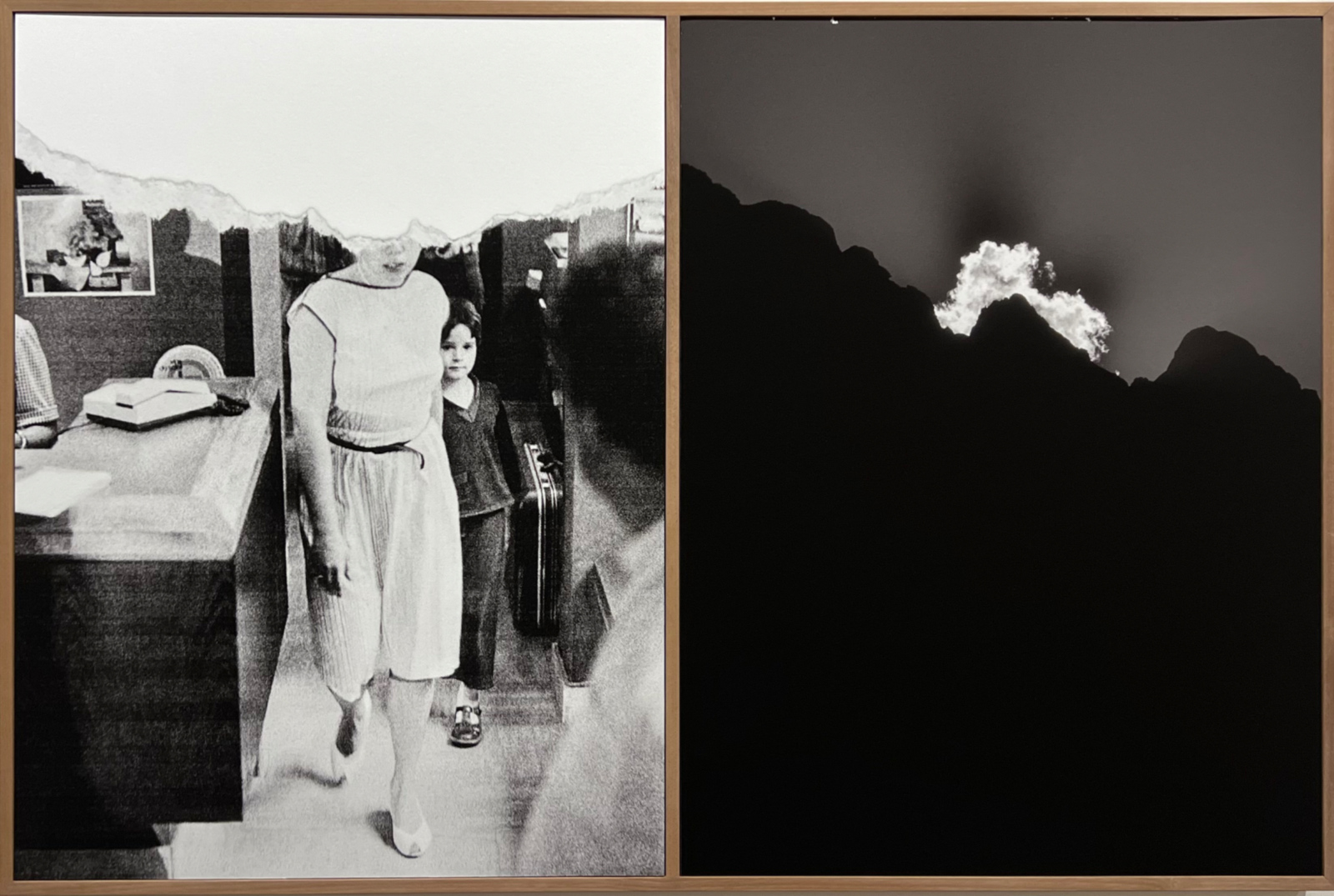

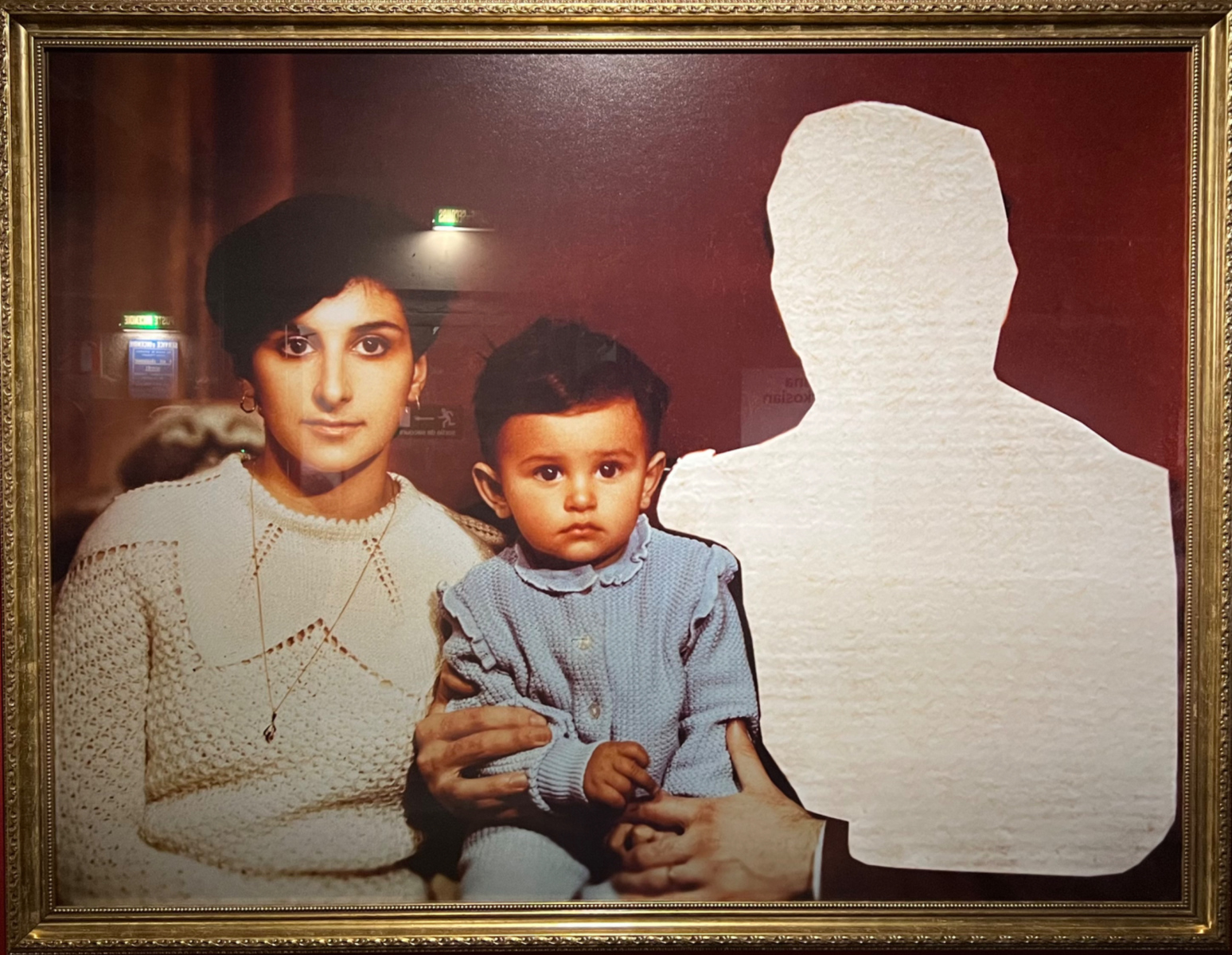

L’histoire de Diana Markosian commence, elle, par une double disparition. Celle de son père, dont la petite fille qu’elle était va perdre la trace et même le souvenir, et pour le père, celle de ses deux enfants et de leur mère, volatilisés un jour sans laisser d’adresse. Née à Moscou en 1989, Diana Markosian a sept ans lorsque sa mère la réveille en pleine nuit en 1996 et lui demande de rassembler ses affaires pour partir en voyage. La mère et les enfants embarquent sur un vol pour la Californie, la mère ayant obtenu des visas auprès de l’ambassade américaine à Moscou. De retour à la maison le lendemain, le père trouve l’appartement vide et un mot laissé par sa femme sur la table de la cuisine. Sur les raisons de ce départ, la mère ne dira rien à ses enfants, effaçant des conversations familiales ce père dont elle a découpé le profil sur les photos emportées là-bas. Diana et son frère aîné David n’entendront plus parler de lui.

Diana Markosian, Le découpage, série Père, 2014-2024

De son côté, le père remue ciel et terre pour tenter de retrouver ses enfants, adressant, avec le grand-père, des centaines de lettres à des institutions gouvernementales, aux ambassades, à la police, à des magasins de jouets, et même au président Clinton. Pendant quinze ans, il mène une quête éperdue auprès de toutes les instances dont il trouve les adresses, faisant aussi paraître des avis de recherche dans la presse, mais aucune de ces démarches n’aboutira.

Durant toutes ces années, l’absence et le silence autour de ce père dont elle a oublié le visage suscitent dans l’esprit de Diana Markosian un profond sentiment de mystère et de confusion. Quinze ans après leur séparation, sans photographie pour le reconnaître ni adresse où le localiser, elle part à sa recherche en Arménie d’où sa famille est originaire.

Quand elle le retrouve, ils ne se reconnaissent pas. Ils sont l’un pour l’autre des étrangers.

Les images montrent l’appartement du père au décor désuet, la lumière pâle filtrant à travers les voiles des fenêtres derrière lesquelles on aperçoit des HLM de l’époque soviétique. Elles s’arrêtent sur les photos des enfants et de la famille accrochées sur les murs aux papiers-peints fanés, sur une petite valise doublée de tissu à carreaux dans laquelle le père a précieusement conservé les copies des lettres envoyées et les réponses reçues, les coupures de presse évoquant leur disparition et des photos des enfants, ainsi qu’une chemise blanche que le père prévoyait de mettre au mariage de son fils. Un vieux téléphone posé sur un guéridon semble attendre là depuis toujours. Rien ne semble avoir bougé depuis des décennies, comme si le temps s’était arrêté avec la disparition des enfants, comme si le passé avait aspiré la vie du père qui s’était lentement consumée.

Comment combler le vide de ces années perdues ? Comment renouer les fils de cette relation brisée ? D’abord démunie devant le gouffre qui les sépare, Diana Markosian va lentement, au fil des séjours qu’elle vient faire chez son père en Arménie, retisser le lien avec cet homme dont elle ne sait plus rien.

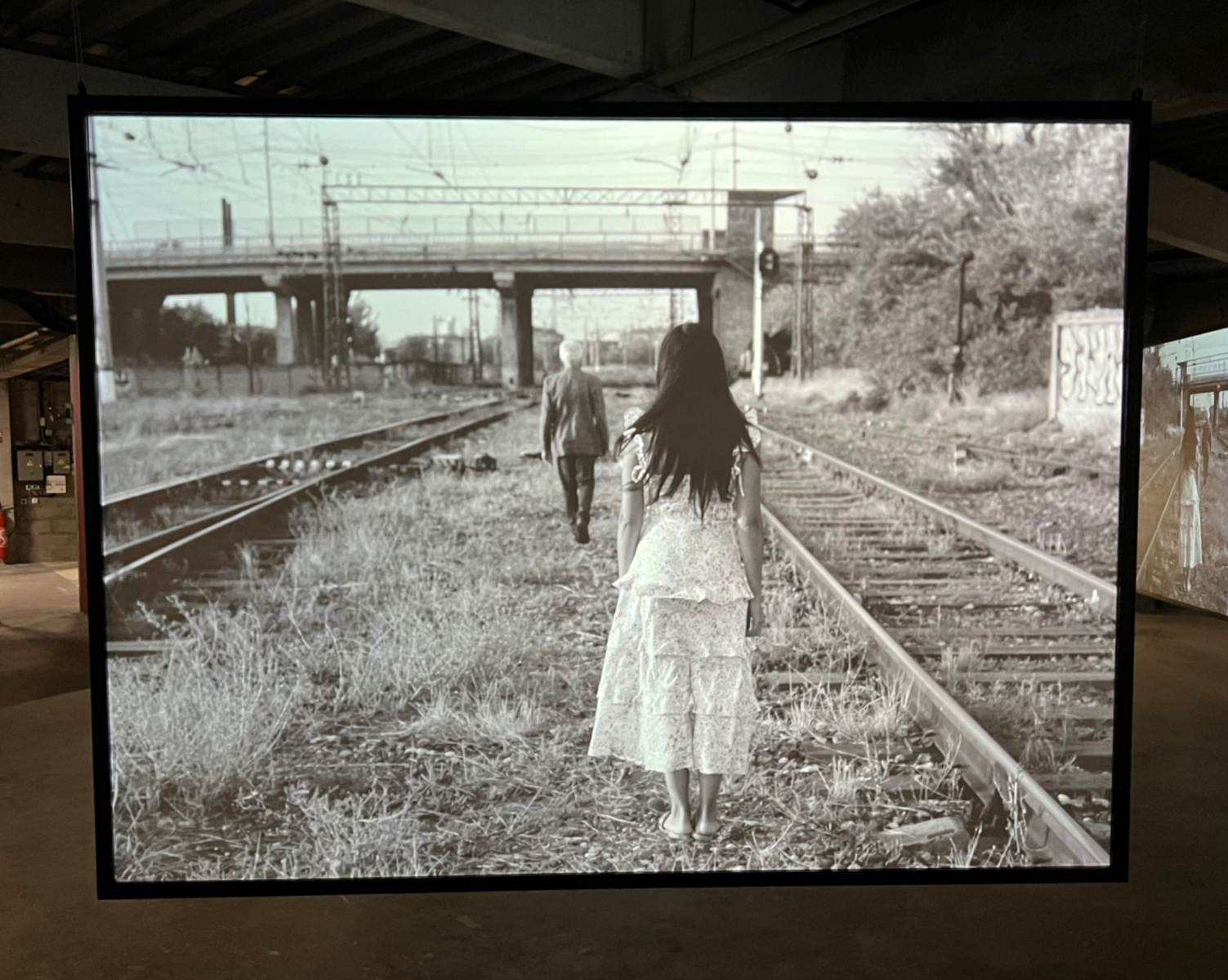

Dix années ont été nécessaires à la jeune femme pour réaliser le projet photographique qui fait l’objet de l’exposition. Une sorte de long apprivoisement qui leur a permis, peu à peu, de se rapprocher, de redécouvrir des moments d’intimité. La vidéo qui accompagne l’exposition montre, avec beaucoup de délicatesse, les gestes empreints de pudeur et de retenue qu’échangent le père et la fille, mais aussi la tendresse qui doucement revient.

Diana Markosian, série Père, 2014-2024

Diane Markosian, Image d’archives, Exposition Père, Arles 2025

Le prix Madame Figaro 2025 a été attribué à Diana Markosian le 10 juillet au Théatre antique.

Diana Markosian lauréate du prix Madame Figaro 2025, Théâtre antique, Arles, 10 juillet 2025

Diana Markosian échangeant avec Isabelle Adjani, présidente du prix Madame Figaro 2025, Théatre antique, Arles, 10 juillet 2025

Diana Markosian, « Père », Monoprix, jusqu’au 5 octobre.

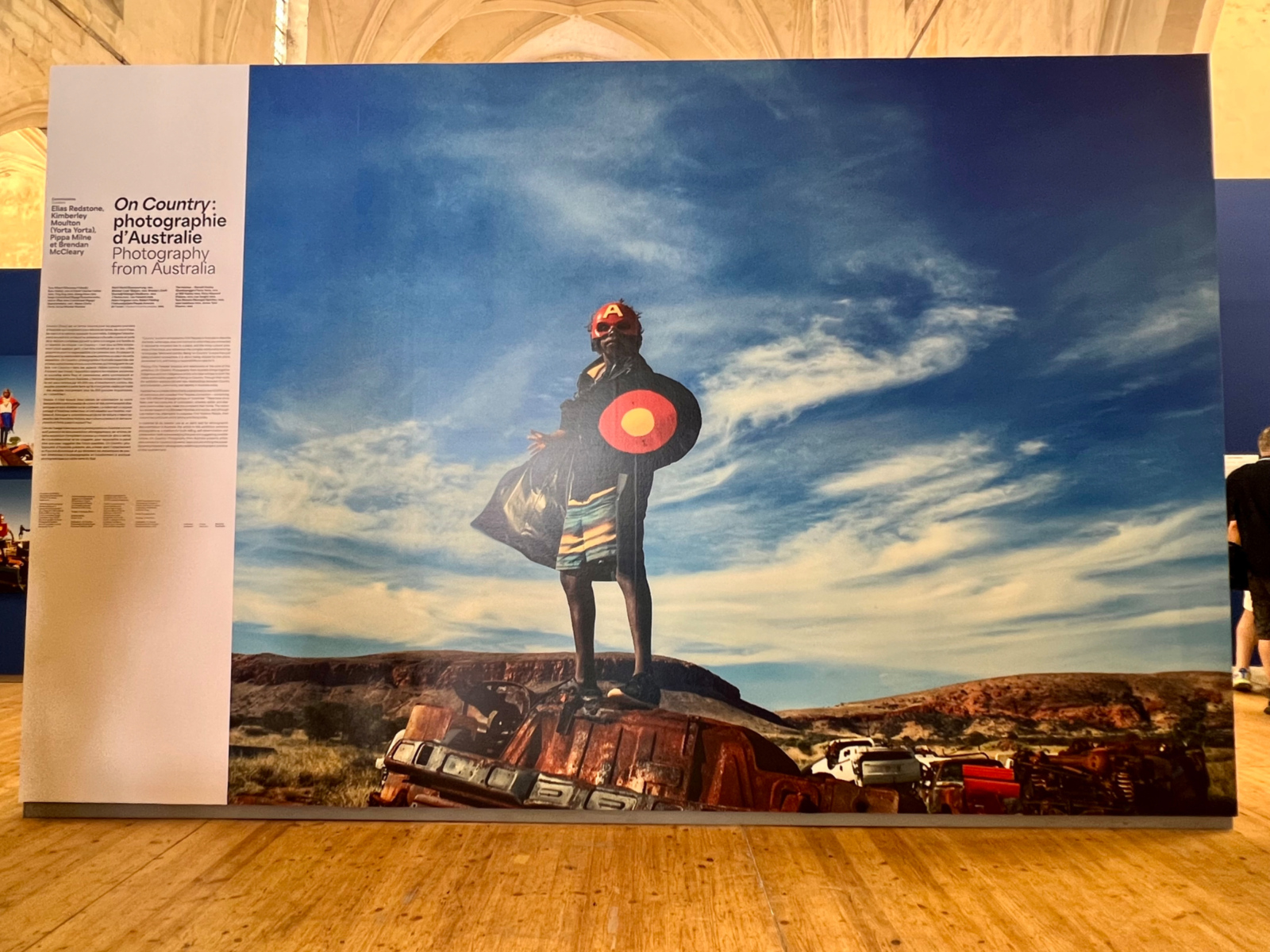

On Country : photographie d’Australie

L’histoire de l’Australie, comme celle de tous les pays qui ont été colonisés, a longtemps été écrite par l’occupant, très loin de la réalité vécue par les autochtones. Pour les premiers peuples australiens, le mot « country » désigne la relation spirituelle très profonde qui les unit au territoire – à la terre, à l’eau, au ciel et aux ancêtres -, à ces terres ancestrales qui fondent leur identité, leur langue et leur culture. Être « on country » n’est pas seulement faire référence à une position géographique, c’est appartenir à un lieu, en être constitué, et avoir la responsabilité d’en prendre soin. L’exposition collective qui rassemble 17 photographes australiens, autochtones et non autochtones, aux pratiques photographiques très diverses, explore à travers ces différents regards la manière dont ce rapport complexe se traduit dans l’Australie d’aujourd’hui.

L’histoire de l’Australie repose sur 60.000 ans d’attachement continu des peuples premiers à cette terre dont ils n’ont jamais accepté de signer la cession par traités. Constitués de plus de 250 groupes linguistiques et culturels – ou ‘countries’ – différents, les peuples autochtones ont été confrontés dans l’histoire récente à deux siècles de colonisation durant lesquels leurs populations ont été massacrées, leurs terres confisquées, et tout a été mis en œuvre pour anéantir leurs cultures et leurs langues. S’ils ne représentent plus aujourd’hui que 4% de la population, l’exposition témoigne cependant de la force de résistance de ses représentants, et montre que la photographie, loin de n’être que l’instrument de documentation ethnographique qu’il a été durant la colonisation, peut être également un outil d’autodétermination, de témoignage sur le passé et d’engagement pour le futur.

La série de super-héros incarnés par des enfants de Warakurna qui accueille les visiteurs à l’entrée de l’exposition et dont l’une des images fait l’affiche du festival, réalisée par les photographes Tony Albert et David Charles Collins en collaboration avec la communauté de Warakurna dans le Territoire du Nord, est un sorte de clin d’œil mais aussi la démonstration que l’on peut repenser la figure du super-héros à travers une vision autochtone du monde. Avec les masques et les costumes qu’ils ont fabriqués eux-mêmes, ces enfants portent avec fierté et espoir les aspirations de la nouvelle génération.

Tony Albert et David Charles Collins, Super-héros Warakurna #1, 2017

Tony Albert and Charles Collins, De la série Super-héros Warakurna, 2017

Pour évoquer l’effacement des peuples premiers dans l’Australie moderne, Michael Cook imagine un scénario dans lequel la proportion des colons blancs (96%) et des peuples autochtones (4%) s’inverserait. Il démultiplie son image en une foule de clones peuplant l’espace public et les lieux emblématiques du pouvoir colonial dans la capitale Canberra.

Tacee Stevens s’intéresse à la politique des « générations volées », en vigueur des années 1920 à 1970, qui consistait à arracher de jeunes enfants autochtones à leur famille pour les intégrer à la culture blanche dans des institutions créées à cette fin, comme le Kinchela Aboriginal Boys Training Home documenté ici. Des campagnes de promotion de ces institutions étaient organisées, utilisant la photographie pour mettre en scène la qualité des soins et de l’enseignement censés y être prodigués, alors que les témoignages recueillis plus tard auprès de ceux qui y furent internés évoquent unanimement les sévices moraux et physiques auxquels ils étaient quotidiennement soumis, et la douleur d’être coupés de leur famille et de leur Pays.

Ancien photographe de guerre en Afghanistan, Adam Ferguson a documenté pendant dix ans l’outback australien, observant notamment les effets de la mondialisation et du changement climatique sur sa terre natale, qui ont pour conséquences les inondations, les méga-feux et la dégradation de l’environnement liée à la pollution.

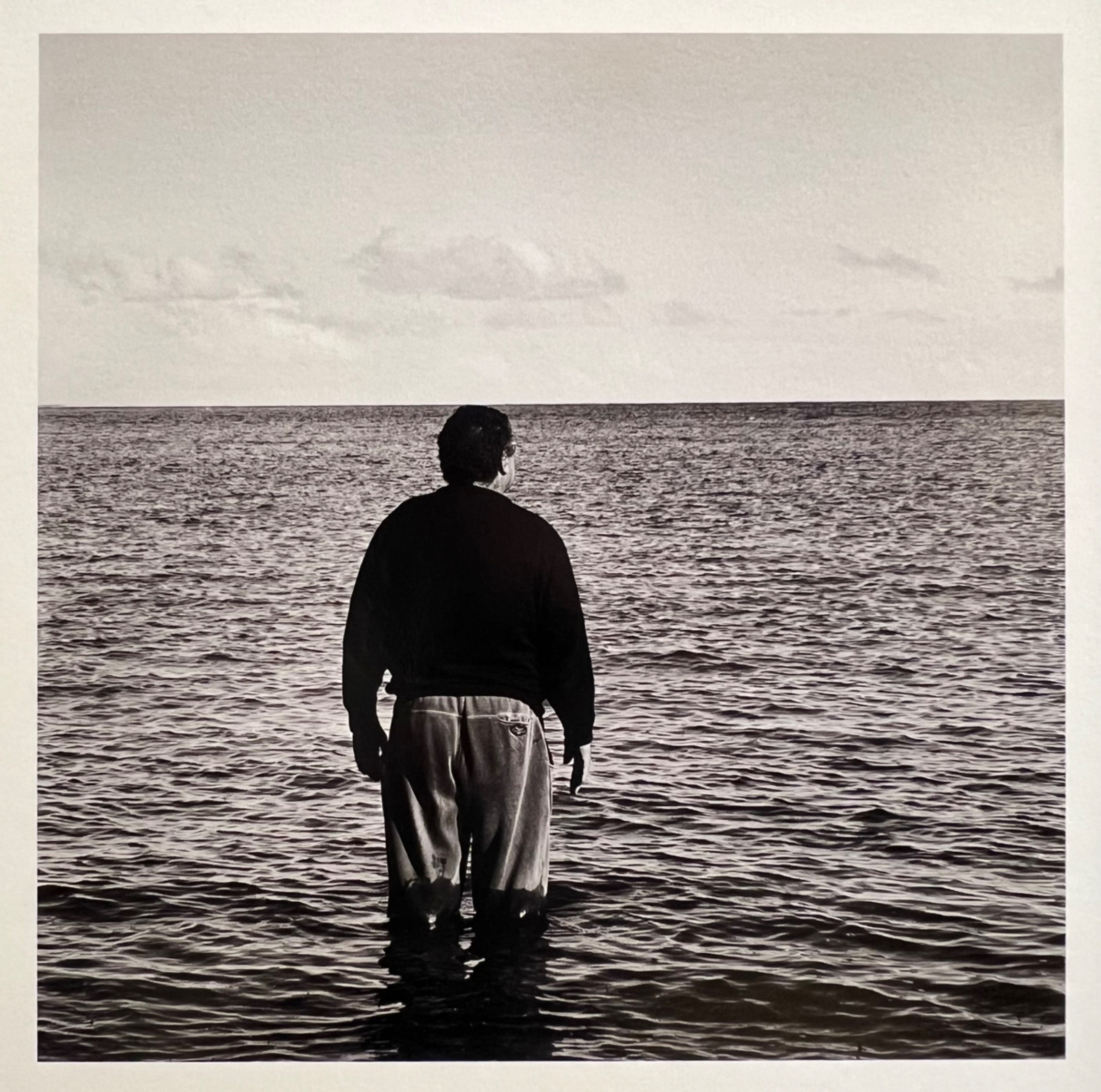

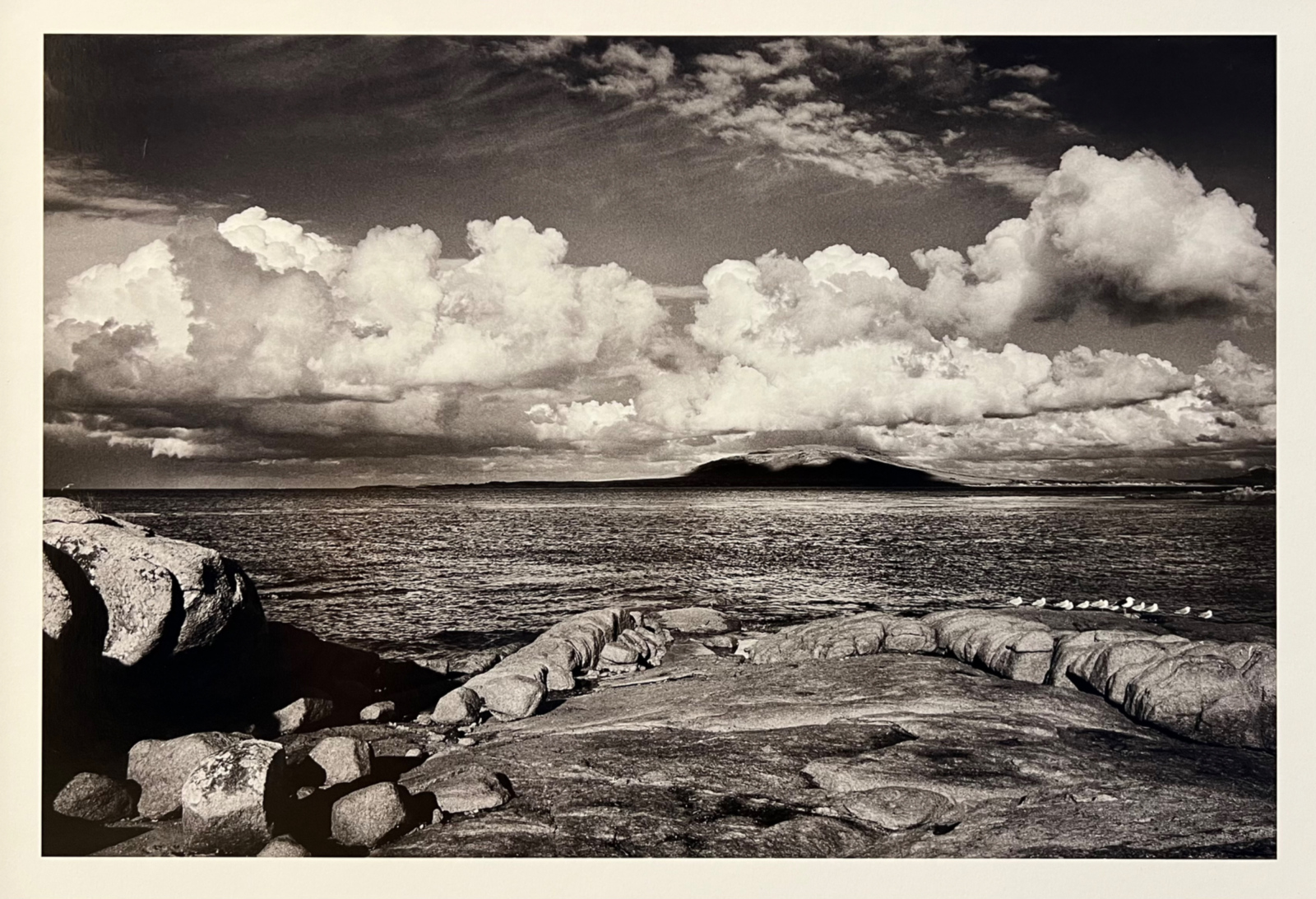

Avec la série « Portrait d’une terre lointaine », Ricky Maynard réalise un journal visuel dans lequel il accompagne de petits textes ses photographies des sites culturels et historiques importants pour sa communauté, y incluant les sites de deuil et de mémoire qui commémorent les épisodes tragiques (déportations, massacres) vécus lors de la colonisation.

Ricky Maynard, Cœur brisé, série Portrait d’une terre, 2005

Ricky Maynard, Vansittart Island, série Portrait d’une terre, 2005

« On Country » : Photographie d’Australie, Église Sainte-Anne, jusqu’au 5 octobre.

Yves Saint Laurent et la photographie

Dans un registre plus léger, l’exposition consacrée au génie de la mode qu’a été Yves Saint Laurent s’intéresse au rapport intime que celui-ci a entretenu avec la photographie, que ce soit à travers ses nombreux portraits, ou dans les images de ses modèles saisis par les plus grands photographes de son époque, ou encore dans son utilisation personnelle des polaroids, qui lui servaient de bloc-notes pour la mise au point de ses défilés. Articulée en deux parties, l’exposition déroule un premier parcours chronologique retraçant en 80 œuvres l’évolution de ses images de mode et de ses portraits emblématiques. Un deuxième parcours, niché au centre de l’exposition, fait découvrir les coulisses du créateur : 200 objets issus des archives du Musée Yves Saint Laurent Paris – comprenant planches-contacts, cahiers de publicité, coupures de presse, magazines et photographies personnelles – qui témoignent du rôle central tenu par la photographie dans la vie d’Yves Saint Laurent et celle de sa maison de couture, et montrent à quel point ce medium a contribué à diffuser et construire l’image du couturier.

« Yves Saint Laurent et la photographie », La Mécanique Générale, fondation Luma, jusqu’au 5 octobre.

La photographie moderniste brésilienne (1939-1964)

L’exposition « Construction déconstruction reconstruction » rassemble les œuvres d’un club de photographes amateurs – le Foto Cine Clube Bandeirantes (FCCB) – fondé en 1939 à Sao Paolo dont les membres, qui étaient des photographes exceptionnels, ont, par leurs recherches et leurs expérimentations, profondément renouvelé la façon de voir la ville alors en pleine mutation dans les années 1940-1950. Inspirés par les jeux de lumière et de formes développés par l’architecture moderniste, ils ont su capter l’esprit de ces mouvements progressistes pour créer à leur tour de nouvelles déclinaisons autour de l’abstraction, contribuant ainsi à la définition et à la diffusion de l’esthétique moderniste brésilienne.

« Construction déconstruction reconstruction » – Photographie moderniste brésilienne (1939-1964), La Mécanique Générale, jusqu’au 5 octobre.

David Armstrong

Déjà montrée aux Rencontres d’Arles en 2009 sous le commissariat de Nan Goldin*, l’œuvre de David Armstrong (1954-2014) revient cet été à Arles dans une exposition immersive conçue par Wade Guyton et Matthieu Humery pour la fondation Luma. Inséparables depuis leur rencontre, adolescents, dans un lycée alternatif du Massachussetts où ils atterrissent après un début de vie chaotique – lui harcelé pour son homosexualité, elle traumatisée par le suicide de sa sœur -, David Armstrong et Nancy Goldin, qu’il surnomme « Nan », suivent ensemble au début des années 1970 les cours de photographie de l’École du musée des Beaux-Arts à Boston, où ils forment avec quelques autres une scène artistique d’avant-garde, puis ils rejoignent New York en 1977 et intègrent le milieu underground. Ils traversent les mêmes expériences, photographient les mêmes scènes et les mêmes modèles, mais dans un style très différent. Les images d’Armstrong sont plus posées, plus classiques, vaporeuses. Il émane de ses portraits une beauté mélancolique qui rappelle que cette génération rebelle et éprise de liberté fut, dès le début des années 1980, frappée de plein fouet par un mal mystérieux et mortel dont on apprendra quelques années plus tard qu’il s’agissait du sida. Les paysages flous que réalisent alors Armstrong reflètent cette conscience de la fugacité de l’existence. L’exposition présente également, étalées sur de grandes tables, des centaines de planches contacts incluant les séries d’où sont issus les portraits exposés, et beaucoup d’autres. Dans une autre salle, des photographies aux couleurs brillantes projetées sous forme de diaporamas complètent cette rétrospective.

David Armstrong, La Tour, fondation Luma, jusqu’au 5 octobre

* Venue aux Rencontres en 2009 avec une nouvelle présentation de son œuvre phare The Ballad of Sexual Dependancy projetée pour la première fois en 1987, Nan Goldin y avait emmené avec elle son ami David Armstrong. Poursuivant désormais sa route sans sa « famille de cœur », les amis les plus proches qu’elle a vu disparaître un par un, Nan Goldin est également présente au festival cette année avec le « Syndrome de Stendhal », un diaporama dans lequel elle met en regard, sur le thème des Métamorphoses d’Ovide, des œuvres qu’elles a photographiées dans les musées et des portraits de ses amis ou de ses amours (Nan Goldin, « Syndrome de Stendhal », église Saint-Blaise, jusqu’au 5 octobre). Lauréate du prix Women in Motion 2025 qui lui a été remis lors de la soirée d’ouverture au Théâtre antique, la photographe, dont était projeté à cette occasion Memory Lost, une compilation d’images d’archives évoquant sa vie et ses luttes contre l’addiction, a profité de son passage sur scène pour s’élever contre les mesures récentes visant les personnes transgenres aux Etats-Unis et pour dénoncer la guerre à Gaza. Fidèle à ses engagements politiques et sociaux, cette militante acharnée continue à se battre avec détermination pour défendre les causes qui l’ont mobilisée depuis plus de quarante ans (le sida, les droits LGBTQ, la lutte contre les opioïdes, et maintenant Gaza) – une combativité qui a sans aucun doute forgé son extraordinaire capacité de résistance face à tout ce qu’elle a traversé.

Todd Hido

Sillonnant sans relâche les routes des Etats-Unis, le photographe américain né en 1968 capture des images mélancoliques faisant écho à ses souvenirs d’adolescence passée dans une banlieue de l’Ohio. L’ensemble que l’on découvre à l’espace Van Gogh révèle des paysages désolés et solitaires, photographiés parfois à travers le pare-brise inondé de pluie de sa voiture, des routes sans fin, des maisons vides éclairées dans un paysage de neige, de fugitifs portraits de femmes, souvent vues de dos… Des images imprégnées de beauté et de mystère, qui laissent libre cours à l’imagination.

Todd Hido, « Les présages d’une lueur intérieure », Espace Van Gogh, jusqu’au 5 octobre.

Stéphane Couturier

Au premier abord, c’est l’aspect décoratif de ses grandes compositions, contrastant avec le cadre dépouillé de l’abbaye de Montmajour, qui accroche l’œil : de larges tableaux colorés mêlant motifs picturaux et formes architecturales sur fond de mer azur. En les observant de plus près, on découvre dans les images une superposition de couches, caractéristique de l’œuvre de Stéphane Couturier. La série exposée ici résulte d’un travail consacré à la villa E-1027 de Roquebrune-Cap-Martin, imaginée en 1926 par la designeuse Eileen Gray pour son ami et compagnon d’alors l’architecte Jean Badovici dans une esthétique extrêmement épurée conjuguant sensualité et fonctionnalité. Construite en 1929, la maison a été pensée par Eileen Gray pour se fondre dans la nature environnante, imprégnée des senteurs et des sons de la végétation et de la mer qui l’entourent. Invité par Badovici à y séjourner dix ans plus tard, Le Corbusier s’approprie les murs immaculés de la villa qu’il recouvre de peintures monumentales, en contradiction totale avec la vision minimaliste de sa conceptrice. « J’ai de plus une furieuse envie de salir les murs : dix compositions sont prêtes, de quoi tout barbouiller » écrit Le Corbusier dans une lettre adressée à Badovici en 1939. Même si ce dernier dénoncera a posteriori l’intervention de Le Corbusier, celle-ci semble bien avoir été réalisée en accord avec le propriétaire des lieux. Eileen Gray s’insurgera contre cette intrusion dans ce qui représentait pour elle un manifeste architectural, et ne reviendra plus à la villa E-1027.

Passionné d’architecture depuis toujours, Stéphane Couturier, qui a d’ailleurs été photographe d’architecture avant de prendre une orientation artistique, s’est déjà intéressé à l’œuvre de Le Corbusier dans des travaux précédents consacrés à Chandigarh. Le photographe opère ici, dans un subtil jeu de transparences, un télescopage des époques et des disciplines, afin de réconcilier dans la même image éléments architecturaux, peintures murales et environnement naturel, et tenter de traduire dans ses immenses tirages l’expérience sensorielle procurée par les différentes composantes de cet espace.

Reprenant les codes utilisés par Eileen Gray pour baptiser la villa (E pour Eileen, 10 pour le J de Jean, dixième lettre de l’alphabet, 2 pour le B de Badovici, 7 pour le G de Gray), Stéphane Couturier y adjoint de la même manière les chiffes 123 (12 pour le L de Le et 3 pour le C de Corbusier) pour désigner sa série photographique.

Stéphane Couturier, « Eileen Gray / Le Corbusier [E-1027 + 123] », Abbaye de Montmajour, jusqu’au 5 octobre.

Rencontres d’Arles 2025 : https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions

Photo de titre : Vue de l’exposition de Letizia Battaglia à la chapelle Saint-Martin du Méjean, Arles, 2025 © Isabelle Henricot