Confiée cette année au commissaire américain Ralph Rugoff, directeur de la Hayward Gallery de Londres, cette 58e édition dépeint un monde aux couleurs sombres, saturé d’informations contradictoires et voué aux annonces apocalyptiques.

« May You Live in Interesting Times », le titre choisi par Ralph Rugoff pour l’exposition principale de la biennale, se réfère à une expression prétendument traduite d’un proverbe chinois, prononcée en 1936 par un politicien britannique qui commentait la succession des crises s’abattant sur l’Europe aux prises avec la montée des nationalismes. Rappelant avec ironie que les périodes de désordre et de conflit présentent, du point de vue de l’Histoire, plus d’intérêt que les temps de prospérité et de paix, la formule trouve en ce début de XXIe siècle une résonance particulière. Ce ne sont pas les motifs d’inquiétude qui manquent, effectivement. Accélération du changement climatique, catastrophes écologiques à grande échelle, résurgence des nationalismes, replis communautaires, crises migratoires, manipulation de l’information… Transposés dans le monde de l’art, ces thèmes nourrissent abondamment les réflexions des artistes qui en donnent chacun leur interprétation particulière, mais c‘est aussi l’ambigüité de l’expression que Ralph Rugoff a voulu explorer avec eux, à l’heure où les réalités alternatives et les fake news envahissent les canaux d’informations et les réseaux sociaux. Articulant pour la première fois l’exposition de la biennale en deux propositions distinctes – Proposition A à l’Arsenale et Proposition B aux Giardini – le commissaire a demandé aux participants de concevoir une ou plusieurs œuvres pour chacune des deux parties, opérant sa sélection en fonction du potentiel des œuvres à offrir plusieurs niveaux de lecture possibles. Si l’idée de cette vision dédoublée est intéressante dans son principe, la démonstration n’en est cependant pas tout à fait convaincante, les artistes ne réussissant pas toujours à réaliser deux propositions d’intérêt équivalent. Mais elle permet au moins de concentrer l’attention sur les créateurs présents en faisant découvrir une palette élargie de leurs travaux.

Contrairement à l’édition précédente conçue par Christine Macel – « Viva Arte Viva » – dans laquelle l’art des années 1960-70 tenait, avec des artistes âgés ou disparus, une part importante, cette biennale 2019 est bien ancrée dans son époque et la sélection de Ralph Rugoff ne comprend que des artistes vivants, dont un tiers sont nés dans les années 1980 – le plus jeune en 1990 – et dont le nombre se limite à 80 (parité H/F quasi égale), contre 120 en 2017.

En marge de l’exposition principale sont également présentées les propositions des 90 pavillons nationaux – 30 aux Giardini, 25 à l’Arsenale, les 35 autres étant dispersés dans la ville.

Compte tenu de cette profusion et de la présence de très nombreuses expositions collatérales, on ne peut pas espérer tout voir, sauf à y rester au moins deux semaines. Voici un bref résumé de ce que j’ai retenu des cinq journées passées là-bas.

Giardini

Avant même d’entrer dans le Pavillon central qui accueille l’exposition principale, on est enveloppé par la brume qui s’échappe de son toit comme pour déjà brouiller les pistes – un élément de l’installation de Lara Favaretto, Thinking Head, 2017-2019, qui se poursuit à l’intérieur. L’intention de l’artiste italienne est d’estomper les contours de l’édifice, envisagé ici comme la tête pensante de l’institution, en le rendant mystérieux et flou et en instillant le doute sur la solidité de l’autorité culturelle qu’il représente.

Façade du Pavillon central avec l’installation Thinking Head de Lara Favaretto © Isabelle Henricot

La confusion des perceptions continue alors que l’on pénètre dans l’exposition par un couloir tapissé de tubes fluorescents émettant une lumière blanche tellement intense qu’il est difficile de distinguer quelque chose. Un « anéantissement des sens » que Ryoji Ikeda (Spectra III, 2008-2019) assimile à une expérience du sublime et qui équivaut à une immersion dans le noir, avec une sensation identique de perte de repères et d’effacement de l’espace.

Dans l’exposition, en revanche, il n’est plus question de lumière et c’est le noir qui prend le dessus. Obscurité, ténèbres et mort… Le monde va mal et les artistes s’en font le miroir sans faux-semblant, souvent très brutalement.

C’est le cas des Chinois Sun Yuan et Peng Yu avec Can’t Help Myself (2016). Dans une cage de verre, un énorme robot au bras muni d’une brosse tourne sans cesse sur lui-même, balayant inlassablement une mare de liquide rouge sang qu’il essaie de contenir et qui dégouline jusque sur les parois. La machine, à laquelle les artistes ont « appris » 32 mouvements différents, prend par moments les allures d’un animal secouant la tête ou se grattant, ce qui accentue encore le malaise du spectateur.

Sun Yuan et Peng Yu, Can’t Help Myself, 2016 © Isabelle Henricot

Teresa Margolles, qui dénonce l’effroyable négligence des autorités mexicaines dans le traitement de la violence faite aux femmes, victimes notamment des réseaux de narcotrafic, a remonté un mur de parpaings surmonté de fil barbelé et criblé d’impacts de balles qui provient de Ciudad Juárez, ville frontalière rendue tristement célèbre pour le massacre et la disparition de milliers de femmes et de jeunes filles (Muro Ciudad Juárez, 2010). Le mur posé par l’artiste mexicaine fait figure de réplique face à celui que Trump veut ériger à la frontière de son pays. Teresa Margolles a reçu une mention spéciale du jury pour sa participation à la biennale.

Teresa Margolles, Muro Ciudad Juárez, 2010 © Isabelle Henricot

On reste dans un registre très sombre avec L’Ange du foyer (Vierte Fassung) (2019), sculpture holographique de Cyprien Gaillard inspirée par la peinture éponyme de Max Ernst annonçant en 1937 les ravages du nazisme. Dans une danse endiablée, sa créature infernale se consume au milieu des flammes en ricanant, nous renvoyant insidieusement à notre propre capacité d’autodestruction.

Cyprien Gaillard, L’Ange du foyer (Vierte Fassung), 2019 © Isabelle Henricot

La vidéo d’Arthur Jafa, The White Album (2018-2019), fait l’effet d’un coup de poing. L’artiste afro-américain, qui a reçu cette année le Lion d’Or du meilleur artiste, y a rassemblé des extraits de vidéos trouvées sur internet dans lesquelles des américains blancs se confient sur la question du racisme. On voit se succéder une série d’intervenants – dont l’ignoble suprématiste Dixon White – dans des monologues reflétant leurs peurs, leurs préjugés, leur haine. Entre ces séquences, Jafa a inséré des images en très gros plan de visages d’hommes et de femmes, qui figurent comme des témoins silencieux face à cette sordide logorrhée, tandis que des scènes parfois très drôles viennent faire diversion, à la manière de spots publicitaires faisant irruption dans un programme télévisé. À un moment, le film montre une scène apparemment banale, enregistrée par une caméra de surveillance, dans laquelle on voit un jeune homme arriver en voiture, puis entrer dans le bâtiment sur lequel se trouve la caméra, ressortir un peu après – sans que rien dans son comportement ne laisse suspecter quoi que ce soit d’anormal – et repartir tranquillement dans sa voiture. Ce n’est qu’en ayant lu après coup les commentaires sur le film qu’on apprend qu’il s’agit du terroriste suprématiste Dylann Roof, filmé par la caméra placée à l’entrée de l’église méthodiste africaine Emanuel à Charleston, à l’intérieur de laquelle il vient d’assassiner neuf personnes. L’impact des images est d’autant plus fort qu’elles sont livrées sans aucun commentaire, mettant le spectateur dans une position très inconfortable.

À retenir également de l’exposition du pavillon central, les séries de peintures de l’américaine Nicole Eisenman et de l’uruguayenne Jill Mulleady, les sculptures de Jean-Luc Moulène, les collages en noir-et-blanc de la nigériane-norvégienne Frida Orupabo, et l’installation poétique Second Hand (2015- ) de l’ukrainienne Zhanna Kadyrova.

Les pavillons nationaux des Giardini :

Le pavillon de la Belgique, situé près de l’entrée, présente « Mondo Cane » des flamands Jos De Gruyter et Harald Thys, critique grinçante ciblant une Europe sclérosée et arc-boutée sur son passé. Regroupés au centre du pavillon, des automates vieillots représentant les métiers traditionnels s’animent laborieusement en répétant mécaniquement les mêmes gestes, tandis que sur les côtés, derrière des grilles bien cadenassées, sont relégués tous ceux qui ne cadrent pas avec cette image d’Épinal et dont ils semblent devoir se protéger. Devant la multiplication des barrières qui entourent la pièce centrale, on finit par se demander de quel côté se trouve vraiment l’enfermement. Intellectuellement intéressante, et assez pertinente au vu des résultats des dernières élections en Flandre, l’exposition peine tout de même à entraîner l’adhésion, les personnages, de quelque côté qu’ils se trouvent, semblant incapables de susciter la moindre émotion ou empathie. Très critiqué pour son absence délibérée d’esthétisme et son autodérision affirmée, le pavillon belge est d’ailleurs loin d’avoir fait l’unanimité, mais le jury lui a tout de même accordé sa mention spéciale, équivalent du 2e prix, derrière le pavillon de la Lituanie.

Le pavillon de la France, qui était l’un des favoris, n’a finalement pas été récompensé, ce que j’ai trouvé très regrettable car c’est de loin celui que j’ai préféré de tous ceux que j’ai pu visiter. Laure Prouvost y montre Deep See Blue Surrounding You / Vois Ce Bleu Profond Te Fondre (2019), installation autour d’une vidéo, dont le titre reflète la manière caractéristique de l’artiste de jouer sur les mots et leur traduction. Née dans le nord de la France, Laure Prouvost a passé son adolescence en Belgique puis a longtemps vécu à Londres – elle est d’ailleurs mariée à un Anglais – et est la seule Française à ce jour à avoir reçu le Turner Prize (en 2013). Elle réside aujourd’hui à Anvers. L’ambigüité née du langage et de ses interprétations est une thématique centrale dans son travail. La vidéo qu’elle présente, fidèle reflet de son humour et de sa fantaisie, est un pur moment de bonheur, racontant à la manière surréaliste et faussement candide qui la caractérise l’odyssée de son voyage vers Venise en compagnie d’une troupe bigarrée et attachante. L’accès au pavillon, habituellement prévu sous la colonnade de la façade, a été malicieusement détourné par l’artiste vers l’entrée de service située à l’arrière, contraignant les visiteurs à se frayer un passage au milieu des buissons qui bordent le bâtiment, jusqu’à une porte située au niveau inférieur.

Accès au sous-sol du pavillon français © Isabelle Henricot

On entre donc par le sous-sol où, selon la rumeur qui circulait lors de l’ouverture de la biennale, Laure Prouvost aurait commencé à creuser un tunnel pour rejoindre le pavillon anglais, façon de contrer symboliquement le Brexit auquel la représentante de l’Angleterre est également farouchement opposée. Le tunnel est un motif récurrent chez Laure Prouvost, exprimant sa détermination à explorer les différentes couches de vérités souvent contradictoires qui composent la personnalité. Il constituait le point de départ de la vidéo Wantee qui lui a valu le Turner Prize. Arrivés au rez-de-chaussée, on découvre une vision assez triviale de ce qui semble représenter Venise : le sol recouvert d’une plaque de résine turquoise figurant la lagune est jonché de déchets divers (bouts de plastique, téléphones portables obsolètes, mégots de cigarettes, bouteilles vides, poissons morts… – fabriqués en verre de Murano) qui s’accumulent le long des murs et d’une barrière grillagée en forme de pointe dont le profil reproduit précisément celui de la Punta delle Dogana, haut-lieu vénitien de l’empire Pinault – il est étonnant que personne ne semble avoir relevé ce détail. S’ajoutent au décor un ou deux pigeons – un vrai et un faux le jour de ma visite – et même une salade (en verre) rappelant celles que l’artiste se plaît à raconter.

Laure Prouvost, détail de l’installation dans le pavillon français © Isabelle Henricot

Dans la salle principale, où l’on s’enfonce dans un épais tapis de mousse au relief mouvementé, des sièges aux formes étranges accueillent les visiteurs. Les images de la vidéo défilent à toute vitesse emmenant le spectateur des terrils du Nord à la Méditerranée, en passant par une plaine de jeux de la banlieue parisienne, une chevauchée en pleine campagne, une séance de prestidigitation dans un café, une immersion nocturne dans le palais du Facteur Cheval, une pêche miraculeuse etc., le tout ponctué d’images quasi subliminales dans lesquelles on réussit à identifier Agnès Varda déguisée en patate, la flèche de Notre-Dame en train de s’effondrer, et des scènes un peu obsessionnelles chez la vidéaste, comme ces poissons mangeant des framboises. Un tourbillon qui, des calanques de Marseille quittées à la nage à l’escalade des marches du pavillon français par un poulpe – avatar favori de l’artiste -, entraîne finalement la joyeuse bande à son but. Vingt minutes jubilatoires qui ne m’ont pas fait regretter les deux heures passées dans la file d’attente.

Toute autre ambiance pour l’exposition de Cathy Wilkes dans le pavillon de Grande-Bretagne, juste à côté. Sollicitée pour représenter le Royaume-Uni à la biennale, l’artiste née en Irlande du Nord et vivant aujourd’hui en Écosse s’est sentie très mal à l’aise en recevant cette invitation. Opposée au principe même de nation et de frontières qu’elle considère comme « une mauvaise idée pour tout le monde », elle a d’abord pensé décliner l’invitation mais a fini par l’accepter en concédant qu’en tant que pays, la Grande-Bretagne n’était sans doute « pas pire que n’importe quel autre ». Tant mieux, car l’exposition qu’elle a conçue est de celles qui méritent le détour. Le décor minimaliste et tout en subtilité qu’elle a créé dans le pavillon britannique est celui d’un intérieur domestique. Dans les pièces éclairées de lumière naturelle, les objets, les personnages et les gestes sont suggérés plutôt que réellement décrits. Dans la première pièce on voit une grande structure rectangulaire recouverte d’un tissu léger et transparent. Au-dessus et tout autour sont posés de maigres bouquets de fleurs ou de feuillages séchés, de tiges épineuses, qui font penser à des offrandes abandonnées. De part et d’autre se tiennent des enfants, représentés de façon assez schématique mais très suggestive avec leur ventre gonflé et leur visage rond posés sur un simple planche.

Cathy Wilkes, Pavillon de Grande-Bretagne, 2019 © Isabelle Henricot

Dans une autre pièce, celle qui doit être la mère est représentée par un mannequin vêtu d’une robe verte se tenant sur de fines jambes de papier-mâché. Son visage est aussi inexpressif que celui des enfants, seuls deux points rouges surmontés de petits traits figurent les yeux et les sourcils. Sur sa robe sont collées des petites photos d’un enfant mangeant de la soupe. À distance, ses bras, détachés d’elle, saisissent un tas de chiffons traînant sur le sol, comme si les gestes mille fois répétés finissaient par prendre une existence matérielle. Derrière elle traîne un pied abandonné, peut-être l’empreinte laissée par une absence.

Cathy Wilkes, Grande-Bretagne,Venise 2019 © Isabelle Henricot

Dans la pièce voisine, au pied de ce qui s’apparente à une chaise haute, un enfant, réduit à la forme de son ventre, émerge d’une serviette. Juste à côté est posée une bassine de laquelle sort une main tenant un tampon à récurer. Sur le sol, on distingue encore la trace d’une tache rouge à moitié effacée.

Cathy Wilkes, Pavillon britannique, Venise 2019 © Isabelle Henricot

Cathy Wilkes, Venise 2019, pavillon de Grande-Bretagne © Isabelle Henricot

Au fond du pavillon, des assiettes en porcelaine et des saladiers en cristal sont accrochés au mur, figés dans le temps comme les lambeaux de dentelle qui traînent sur une table en acajou à côté d’un petit enfant au corps formé d’un cône noir.

Cathy Wilkes, Venise 2019, pavillon de Grande-Bretagne © Isabelle Henricot

Une atmosphère étouffante et un silence assourdissant règnent dans ce huis-clos. On suspecte un drame passé ou à venir. Ce qui ressemblait à une grande table dans la pièce de l’entrée prend dès lors des allures de tombeau sans que l’on sache précisément de qui les enfants commémorent ainsi l’absence. Cathy Wilkes réussit à traduire avec beaucoup de délicatesse et de sensibilité cet univers oppressant. On ne peut qu’approuver le choix du British Council pour sa participation.

Dans le pavillon des États-Unis, Martin Puryear présente un ensemble assez dépouillé de sculptures de grand format, regroupé sous le titre « Liberty », thème cher à l’artiste afro-américain, qui poursuit depuis une cinquantaine d’années un travail fondé sur les questions de liberté, de justice morale et de responsabilité. Représenter son pays à la Biennale cette année est pour lui un acte citoyen autant qu’artistique. « Je crois que je suis un patriote », dit-il, « mais un américain qui a de sérieux doutes sur ce que signifie éthiquement être américain, surtout aujourd’hui ». Installée devant la façade du pavillon, sa sculpture monumentale Swallowed Sun (Monstrance and Volute) (2019) est constituée d’un large écran ajouré en entrelacs de bois clair, faisant référence à un jubé d’église, dont le motif reproduit la perspective aplatie d’un dôme surmonté d’un oculus ouvert en son sommet – évoquant à la fois l’architecture religieuse et le dôme du pavillon situé juste derrière. L’écran de bois est soutenu à l’arrière par un large tube métallique recouvert de tissu noir, enroulé sur lui-même, dont l’extrémité supérieure vient obturer l’ouverture de l’oculus. Abstraites en apparence, les sculptures de Puryear sont en réalité très chargées de références et de signification. Souvenirs de son éducation catholique, beaucoup de ses œuvres portent des noms empruntés au vocabulaire liturgique, comme c’est le cas ici – une monstrance étant à l’origine un objet destiné à l’exposition des reliques, le nom ayant ensuite désigné le réceptacle servant à exposer l’hostie consacrée (ostensoir). Swallowed Sun peut être compris comme une allégorie de la lutte entre la lumière et les ténèbres – la volute noire s’apparentant à un serpent ou un animal diabolique dont la gueule vient dévorer la lumière censée pénétrer depuis le ciel par l’oculus. Libre à chacun de l’interpréter comme il l’entend, mais dans ce contexte particulier, il est tentant d’y voir une métaphore de la dualité présente dans l’Amérique de Trump.

Martin Puryear, Swallowed Sun (Monstrance and Volute), 2019 © Isabelle Henricot

Pour construire le pavillon américain en 1930, considéré à l’époque comme une chapelle pour les arts et la culture, les architectes se sont inspiré de la résidence néo-classique de Thomas Jefferson en Virginie, Monticello. Sous la coupole située au centre du pavillon, qui reproduit en miniature celle de son modèle américain, Puryear a installé A Column for Sally Hemings (2019), hommage silencieux à cette esclave afro-américaine qui appartenait à Jefferson et à laquelle il a fait cinq enfants. Le profil de la colonne cannelée blanche qui constitue la base de la sculpture est déformé dans sa partie supérieure par le pieu métallique de couleur sombre qui y est enfoncé. La tête de celui-ci, garnie d’un anneau, suggère la forme d’un point levé, associant dans une même perspective la revendication d’une reconnaissance tardive pour Sally Hemings et le rappel de sa condition de captive.

Martin Puryear, A Column for Sally Hemings, 2019 © Isabelle Henricot

Big Phrygian (2010-2014), le gigantesque bonnet phrygien qui occupe une des ailes du pavillon, est une autre allusion à l’esprit de rébellion qui caractérise certaines œuvres de Puryear. Mais là encore, le sens qu’on peut lui donner ne doit pas se limiter à cette seule interprétation et les formes organiques de la sculpture peuvent recouvrir d’autres symboles.

Martin Puryear, Big Phrygian, 2010-2014 © Isabelle Henricot

Dans l’aile opposée, un énorme casque, réplique de grand format de ceux que portaient les soldats durant la guerre de sécession, en est en quelque sorte le pendant (Tabernacle, 2018). Un hublot ménagé dans le haut de la sculpture permet de découvrir à l’intérieur un canon prêt à tirer. La surface brillante du boulet qu’il contient renvoie le spectateur à sa propre image, rappelant que la situation politique qui divise aujourd’hui en deux camps les Américains n’est pas si éloignée de celle que connut le pays durant la guerre civile au XIXe siècle. Dans les églises catholiques, le tabernacle est le meuble dans lequel on range les hosties consacrées. Dans l’Ancien Testament, le mot désigne la hutte construite par Moïse pour abriter l’arche d’Alliance, supposée être la résidence provisoire de Dieu et à ce titre faire l’objet d’un culte – comme les armes peuvent le faire auprès d’une partie des américains aujourd’hui.

Le travail de Puryear offre un vaste champ de significations qui le rend particulièrement intéressant.

Martin Puryear, Tabernacle, 2019 © Isabelle Henricot

De l’autre côté du canal qui traverse les Giardini, il ne faut pas manquer le pavillon du Brésil, où Barbara Wagner et Benjamin de Burca présentent la vidéo Swinguerra, jeu de mots mêlant ‘swingueira’ – le nom d’une danse brésilienne – et ‘guerra’ – la guerre que mène le gouvernement de Bolsonaro contre les minorités et notamment les communautés LGBT. Ayant reçu l’invitation à représenter leur pays à Venise le jour même de l’élection du président, les deux artistes, qui s’intéressent à la culture populaire et en particulier à celle des populations marginales, ont choisi de mettre en scène les participants d’une compétition de danse dont les corps noirs et la non-conformité de genre s’opposent à la culture blanche et binaire que veut imposer l’actuel gouvernement. Le résultat est à la fois très drôle et très touchant.

Barbara Wagner et Benjamin de Burca, Swinguerra, 2019, image de la vidéo © Isabelle Henricot

Pavillon du Brésil, Swinguerra, 2019, image de la vidéo © Isabelle Henricot

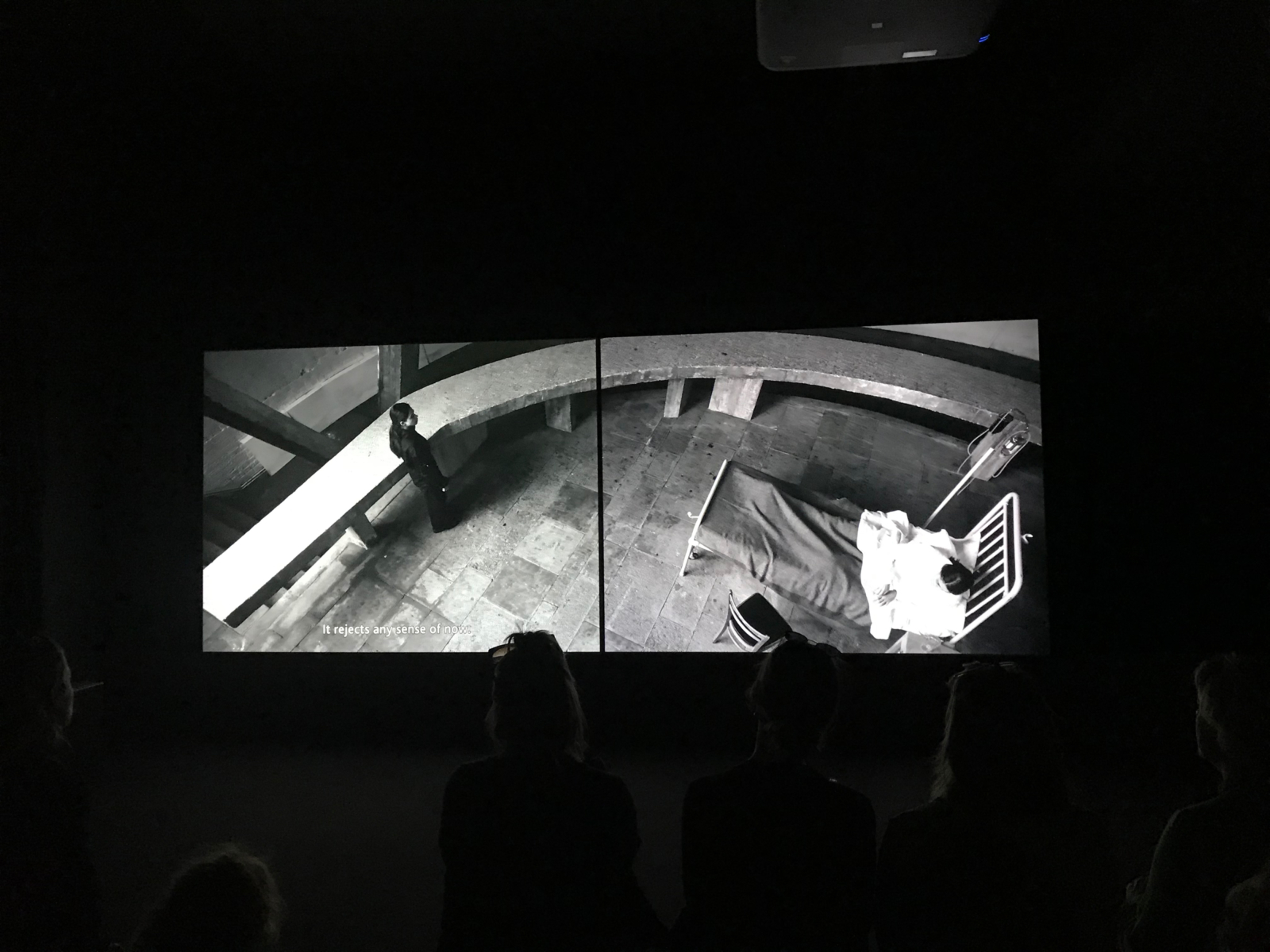

Avant de poursuivre vers l’Arsenal, il faut s’arrêter au pavillon du Danemark dans lequel Larissa Sansour, artiste palestinienne résidant à Londres, propose « Heirloom » [Héritage] (2019), combinant une vidéo – In vitro (2019) – projetée sur un double écran, avec une installation sculpturale – Monument for Lost Time (2019). Sous couvert d’un scénario de science-fiction évoquant un désastre écologique ayant contraint les survivants à se réfugier sous terre, Sansour oppose avec beaucoup de sensibilité, dans la vidéo où se mêlent des scènes tournées dans une sorte de bunker et de belles images d’une maison abandonnée dans Bethléem, la vision de deux générations de femmes sur les thèmes de la mémoire, de l’exil, de la nostalgie, de l’espoir. La grande sphère noire installée de l’autre côté du pavillon semble représenter le poids des souvenirs et le passé disparu dans une sorte de trou noir.

Larissa Sansour, In Vitro, Heirloom, 2019 © Isabelle Henricot

Le pavillon du Venezuela situé juste en face, dont l’inauguration a été officiellement « retardée », était lors de l’ouverture de la biennale désespérément vide, victime de la crise politique qui agite le pays.

Biennale de Venise 2019, Pavillon du Vénézuela, Giardini © Isabelle Henricot

Quelques photos des autre pavillons des Giardini :

Arsenale

À l’entrée de l’Arsenal, qui abrite la seconde moitié de l’exposition, le grand tableau de George Condo, Double Elvis (2019), plante tout de suite le décor – ou plutôt l’envers du décor. Prenant le contrepied du double portrait qu’Andy Warhol avait réalisé en 1963 en hommage à l’icône du rock & roll, Condo abandonne l’image glamour du King auréolé de paillettes pour tracer en traits grossiers l’effigie de deux ivrognes aux cheveux ébouriffés, chancelant sur fond de larges éclaboussures argentées. On comprend en les voyant qu’il n’y aura pas de lendemains qui chantent.

George Condo, Double Elvis, 2019 © Isabelle Henricot

Pas de quoi se réjouir non plus avec la vidéo de Christian Marclay, 48 War Movies (2019), dans laquelle le vidéaste américain a superposé sur un seul écran, comme des poupées russes, les images de 48 films de guerre dont on ne voit que la bordure extérieure et dont on entend toutes les bandes-son entremêlées dans une cacophonie difficilement supportable. Comme les films ont des durées différentes, la vidéo tourne en boucle sans jamais s’arrêter, laissant imaginer que les guerres non plus ne s’arrêteront jamais.

Christian Marclay, 48 War Movies, 2019 © Isabelle Henricot

Les belles images nocturnes de la série Angst de Soham Gupta donnent un peu de répit. Le photographe indien y trace avec finesse et pudeur le portrait des populations les plus fragiles de Calcutta, figures fantomatiques saisies au cœur de la nuit.

Parsemés en plusieurs points du parcours, les immenses autoportraits de Zanele Muholi, formidable photographe sud-africaine et fervente activiste de la cause LGTB, à laquelle la fondation Luma avait consacré une très belle exposition il y a trois ans à Arles, irradient les salles de leur présence malgré leurs couleurs sombres. L’artiste retravaille les contrastes de ses photos pour rendre sa peau plus noire, jouant avec les stéréotypes de genre et de race auxquels elle confronte le regard du spectateur.

Zanele Muholi, Phaphama, at Cassilhaus, North Carolina, 2016 – MaID III, Philadelphia, 2018 © Isabelle Henricot

Zanele Muholi, Sibusio, Cagliari, Sardinia, Italy, 2015 © Isabelle Henricot

L’installation For, in your tongue, I cannot fit (2017-2018) de l’Indienne Shilpa Gupta, est conçue comme une symphonie de voix relayant les textes d’une centaine de poètes emprisonnés au cours de l’Histoire pour leurs opinions ou leurs positions politiques, depuis le VIIe siècle jusqu’à nos jours. Cent micros suspendus au plafond dans la semi-obscurité diffusent les enregistrements des voix récitant ou chantant leurs vers, tandis que les textes imprimés sur des feuilles de papier sont piqués sur une centaine de pointes métalliques. Très belle mise en scène, avec malheureusement un peu trop de monde pour en apprécier toute la subtilité.

Shilpa Goupta, For, in your tongue, I cannot fit, 2017-2018 © Isabelle Henricot

La Chinoise Yin Xiuzhen crée depuis une trentaine d’années des sculptures à base de matériaux recyclés, exprimant son rejet de la surconsommation et de la globalisation dans lesquelles la Chine s’est engouffrée depuis la fin des années 1980. Les vêtements usagés, qu’elle considère à la fois comme des secondes peaux chargées d’expériences de vie et comme les témoignages historiques d’une époque, constituent l’un de ses matériaux de prédilection. Avec Trojan (2016-2017), gigantesque sculpture plantée au milieu de l’allée principale représentant un passager replié dans son siège d‘avion comme pour un atterrissage forcé, l’artiste veut montrer que les excès de la société de consommation, et en ce compris la croissance exponentielle du trafic aérien et ses conséquences sur le climat et l’environnement, nous mènent droit dans le mur. Ouverte à l’arrière, la sculpture permet de s’y glisser, comme dans le cheval de Troie – nom également donné aujourd’hui aux programmes informatiques d’apparence inoffensive qui cachent dans leur contenu un autre programme malveillant. Une mise en garde contre les retombées invisibles et dangereuses de nos modes de vie.

Yin Xiuzhen, Trojan, 2016-2017 © Isabelle Henricot

Pastichant les photos de Vogue et d’autres journaux de mode sur papier glacé, l’artiste américaine transgenre d’origine guatémaltèque Martine Gutierrez a créé un magazine intitulé Indigenous Woman, contenant des séries de photographies, de publicités de prestige et un éditorial en tous points comparables à ceux de ses modèles, à l’exception près qu’elle en est à la fois l’unique mannequin, la styliste, la photographe, la rédactrice et l’éditrice. Tous les autres personnages apparaissant dans ses photos sont des mannequins articulés dont on peut voir les jointures. Les tirages en grand format de la série Body En Thrall qu’on peut voir dans l’exposition explorent avec humour et talent les stéréotypes de représentation du genre, des relations intimes et des rapports de domination.

Martine Guttierez, série Body En Thrall, p 120 from Indigenous Woman, 2018 © Isabelle Henricot

Otobong Nkanga, artiste nigériane vivant à Anvers, s’intéresse aux liens que le monde occidental a tissés avec l’Afrique dans le cadre de la commercialisation des matières premières et des marchandises, en y observant la manière dont toutes les actions sont interconnectées et se répercutent les unes sur les autres. L’impact que la colonisation a eu sur les ressources, les territoires, la culture et les identités africaines se traduit souvent dans son travail par le traçage d’une ligne qui se ramifie pour relier les gens, les évènements et les objets, à la manière d’un arbre généalogique. Elle parle du paysage comme d’un corps nourricier, accueillant les semences qui vont s’y développer et fournissant toutes les ressources dont la vie a besoin, mais un corps également marqué par les blessures et les cicatrices laissées par l’exploitation abusive de ses richesses, quand il ne montre pas des signes d’empoisonnement. La veine de marbre et de verre de 26 m de long qui traverse une des salles de l’Arsenal évoque une rivière dont les eaux sont troublées par la pollution chimique. Les matériaux qui la composent – marbre, sable (pour le verre) – sont extraits des entrailles de la terre. Veins Aligned (2018) est à la fois une métaphore de la colonisation et de la post-colonisation et le symbole du passage du temps dans lequel l’Histoire creuse continuellement en se construisant, finissant par s’effondrer sur elle-même avant de laisser place à quelque chose de nouveau. Otobong Nkanga a reçu, comme Teresa Margolles, une mention spéciale du jury pour son intervention dans l’exposition.

Otobong Nkanga, Veins Aligned, 2018 © Isabelle Henricot

L’impressionnante installation déployée par la sculptrice allemande Alexandra Bircken fait penser à une vision de fin du monde (ESKALATION, 2016). Une quarantaine de silhouettes humaines, faites de toile enduite de caoutchouc noir, sont accrochées sur des échelles qui grimpent jusque sous le toit du bâtiment. Suspendues au-dessus du vide, elles ne sont plus que des dépouilles dont les derniers signes de vie paraissent s’être échappés durant leur ascension vers le ciel, laquelle ressemble beaucoup plus à une montée vers l’enfer que vers le paradis.

Alexandra Bircken, ESKALATION, 2016 © Isabelle Henricot

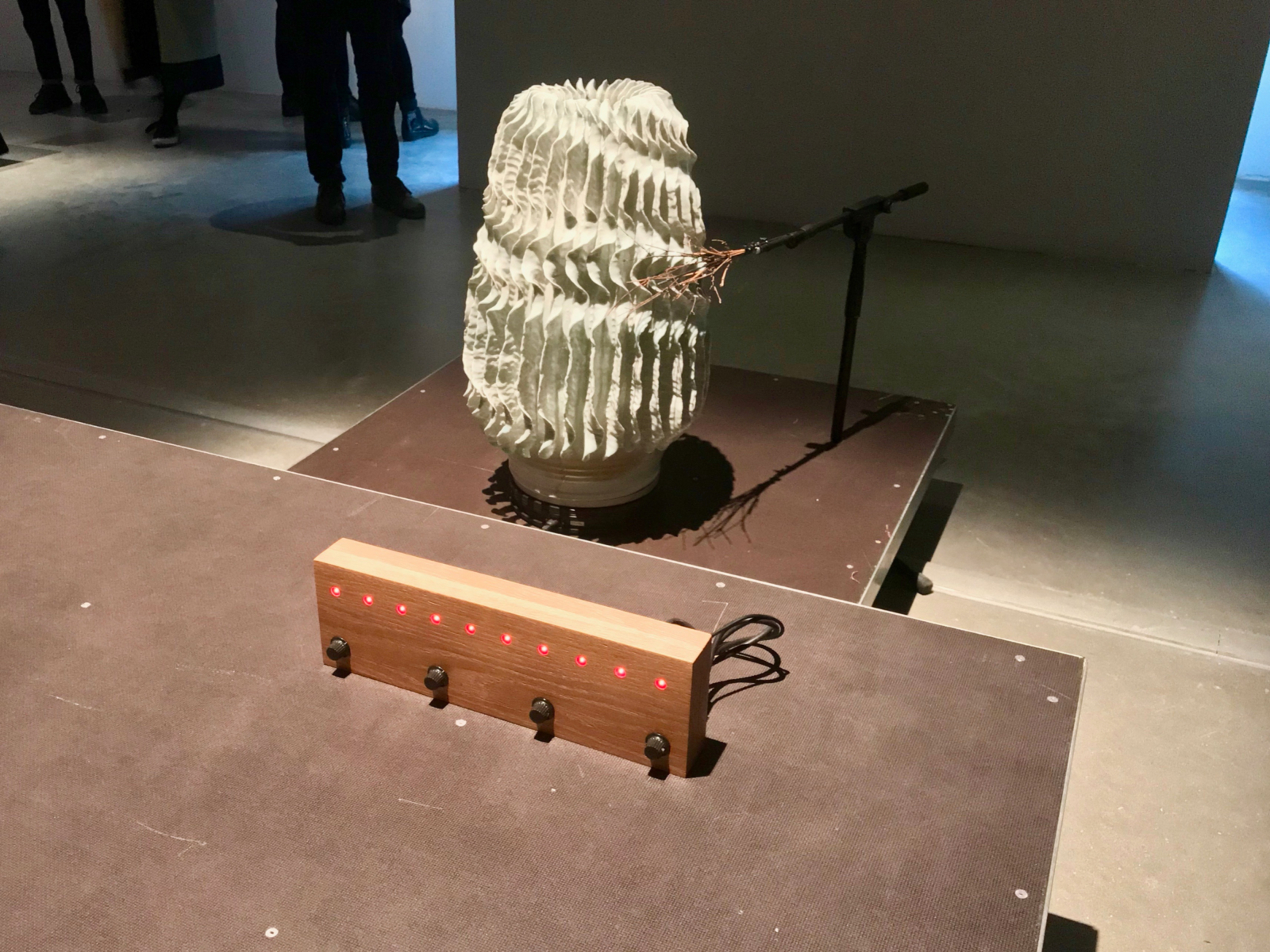

Tarek Ataoui offre l’un des moments les plus poétiques de l’exposition avec son installation très originale associant sculpture et musique (The GROUND, 2017-2019). S’inspirant de pratiques musicales qu’il a observées en Chine, l’artiste et électroacousticien libanais a fabriqué d’étranges instruments qui relèvent tout autant des arts visuels que de la musique, comme cette platine sur laquelle tournent des disques en céramique de texture variée ou ce vase que vient caresser un balai de brindilles, produisant des sons étonnants et inédits.

Tarek Atoui, The Ground, 2018 © Isabelle Henricot

Tarek Atoui, The Ground, 2018 © Isabelle Henricot

S’il y a une intervention qui a suscité la polémique dans cette biennale, c’est bien celle de Christoph Büchel avec Barca Nostra. L’artiste suisso-islandais, qui avait déjà fait parler de lui lors de la biennale 2015 pour avoir transformé une église désacralisée de Venise en mosquée – ce qui avait provoqué un scandale et suscité de vives protestations de la part des autorités religieuses de la ville – a cette fois entrepris d’exposer le bateau de pêche qui avait fait naufrage en avril 2015 au large des côtes libyennes, emportant avec lui entre 700 et 1000 réfugiés érythréens enfermés dans sa cale – environ 5 par m2 – dont seulement 28 avaient pu être sauvés. Le gouvernement italien avait alors pris la décision de renflouer l’épave – une opération qui avait coûté 9,5 millions d’euros – afin de retrouver l’identité des disparus et d’informer leurs familles. L’ex-premier ministre Mateo Renzi avait même projeté de l’emmener à Bruxelles pour confronter les institutions européennes à leur responsabilité. Repêché en juin 2016, le bateau a été acheminé en Sicile où l’enquête impliquant des centaines de personnes (militaires, pompiers, médecins, chercheurs, volontaires…) a commencé. Parallèlement, un comité s’est constitué pour fonder un mémorial à Augusta en Sicile, tandis qu’une université milanaise a recueilli des fonds pour transformer l’épave en Musée des Droits de l’Homme. Mais à ce jour, aucune de ces initiatives n’a encore abouti. Le bateau acheminé depuis Augusta est arrivé début mai à Venise où il a été déposé sur le quai jouxtant le bassin de l’Arsenal, sa coque trouée gisant là comme un baleine échouée. Si l’on ne peut que défendre l’idée d’avoir voulu mettre en lumière ce témoignage particulièrement tragique des drames qui se jouent chaque jour en Méditerranée, et cela précisément au moment où le gouvernement de Salvini vient d’interdire l’accès des ports italiens aux navires de sauvetage, on peut aussi s’interroger sur l’opportunité d’exposer un tel symbole dans le cadre d’une biennale d’art, d’autant qu’aucun tableau d’explication, aucune proposition de médiation n’ont été prévus pour l’accompagner et que son exposition juste à côté d’une terrasse, où le public s’attable pour déjeuner ou boire un verre sans la moindre considération pour sa présence si ce n’est la prise de quelques selfies, semble particulièrement choquante. Au moins aurait-on pu imaginer de lui trouver un endroit plus propice au recueillement.

Christoph Büchel, Barca Nostra, 2018-2019 © Isabelle Henricot

Quelques images supplémentaires de l’exposition de l’Arsenal :

Pavillons de l’Arsenale

Au moins trois des pavillons nationaux méritent une attention particulière.

Le pavillon du Luxembourg présente « Written by Water » (2013- ) de Marco Godinho. L’artiste luxembourgeois d’origine portugaise qui sonde les thèmes du voyage, du nomadisme, de la migration, s’est nourri des récits et légendes nés de la fascination des hommes pour la mer. Dans l’œuvre qu’il a conçue, c’est la mer elle-même qui se fait l’auteur du récit, façonnant les pages des centaines de carnets de voyage que l’artiste y a immergés avant de les rassembler ici les uns à côté des autres comme s’ils étaient encore ballotés par les vagues et le vent. Dans la vidéo qui accompagne l’installation, l’homme plongé dans la lecture de l’Odyssée d’Homère arrache une à une les pages du livre qui s’envolent au gré du vent, rejoignant parfois la mer toute proche dans laquelle elles viennent s’abîmer. Derrière ces images, on peut se représenter bien d’autres épopées dont la Méditerranée est aujourd’hui le théâtre, donnant au travail de Marco Godinho une résonance remarquable.

Marco Godinho, Written by Water, Pavillon du Luxembourg © Isabelle Henricot

Madagascar inaugure sa participation à la biennale avec la très belle installation de Joël Andrianomearisoa, « I have forgotten the night » (2019), qui recrée la nostalgie et la mélancolie de la nuit dans une cascade de grands carrés de papier de soie noir tombant du plafond jusqu’au sol. Figurant les rêves nés dans l’obscurité de la nuit malgache, sur les rivages d’une île perdue au milieu de l’océan indien, ils évoquent aussi des ailleurs, des passions qui se consument, frémissant à chaque passage dans ce labyrinthe nocturne animé de chants, de battements de cœur, de bruits de ville…

Joël Andrianomearisoa, I have forgotten the night, Pavillon de Madagascar, 2019 © Isabelle Henricot

Le Ghana, également présent pour la première fois à la biennale, fait une entrée éblouissante avec un éventail d’artistes de premier plan, comme El Anatsui et ses merveilleuses tentures métalliques composées de capsules de bouteilles aplaties reliées de fil de cuivre, John Akomfrah avec un très beau film projeté sur trois écrans (Four Nocturnes, 2019), Lynette Yadom-Boakye et ses sensibles portraits peints qui font écho à ceux de la première femme photographe du Ghana Felicia Abban, ou encore Ibrahim Mahama et son installation A straight Line Through the Carcass of History (2016-2019). Pronostiqué favori, avec le pavillon français, pour l’obtention du Lion d’Or, il n’a pas obtenu la récompense qui a été décernée au pavillon lituanien.

El Anatsui, Pavillon du Ghana © Isabelle Henricot

John Akomfrah, Four Nocturnes, 2019 © Isabelle Henricot

John Akomfrah, Four Nocturnes, 2019, Pavillon du Ghana © Isabelle Henricot

Ibrahim Mahama, A Straight Line Through the Carcass of History, 2016-2019 © Isabelle Henricot

Encore quelques images avant de quitter l’Arsenal :

Vues du pavillon de l’Italie :

Vue du pavillon de l’Arabie saoudite :

Zahrah Alghamdi, After illusion, Pavillon de l’Arabie saoudite © Isabelle Henricot

Installation de Lorenzo Quinn de l’autre côté du bassin de l’Arsenal :

Vue sur la sculpture Building Bridges de Lorenzo Quinn depuis l’Arsenal © Isabelle Henricot

Lorenzo Quinn, Building Bridges, 2019 © Isabelle Henricot

C’est avec « Sun & Sea (Marina) », un opéra-performance conçu par le trio d’artistes Lina Lapelyte, Vaiva Grainyte et Rugile Bardziukaite, que la Lituanie a emporté le Lion d’Or. Situé dans un ancien entrepôt militaire à proximité de l’Arsenal, le pavillon (que je n’ai malheureusement pas vu) abrite un décor de plage, sur laquelle des vacanciers installés sur leur serviette de bain vaquent à leurs occupations balnéaires, tandis qu’un désastre écologique fait intrusion, venant perturber la tranquille atmosphère de vacances.

N’ayant pas prévu de recevoir le prix et ne disposant pas du budget nécessaire pour assurer une performance quotidienne, la délégation lituanienne en propose maintenant deux sessions par semaine, les mercredis et samedis (Venezia, Castello 2738/C).

En dehors de la Biennale, il y a un foisonnement d’expositions à découvrir à Venise cet été. Je n’en citerai ici que quelques-unes qui me semblent valoir la visite (parmi celles que j’ai pu voir).

Pour commencer par la Collection Pinault, le Palazzo Grassi accueille une grande rétrospective du peintre belge Luc Tuymans, « La Pelle [La Peau] ». Rassemblant plus de 80 toiles disposées de manière non chronologique sur les trois niveaux du palazzo, elle fait dialoguer entre elles les peintures diaphanes si caractéristiques de l’artiste. Puisant son inspiration dans des images souvent porteuses de violence – explicite ou non – tirées de l’actualité, de l’Histoire, du cinéma… qu’il laisse décanter en lui, il en restitue une interprétation diluée et floue qui en interroge le sens et la réalité. Plus intellectuelle que sensible ou esthétique, la peinture de Tuymans demande l’engagement du visiteur et il faut lire attentivement le livret distribué à l’entrée, qui commente longuement chaque tableau, pour saisir tout l’intérêt de son travail (Palazzo Grassi, San Samuele 3231, 30124 Venise, tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h (dernière entrée à 18h), jusqu’au 6 janvier 2020).

À la Punta della Dogana qui célèbre cette année le dixième anniversaire de son inauguration, l’exposition « Luogo e Segni » rassemble une centaine d’œuvres de la collection Pinault (Punta della Dogana, Dorsoduro 2, 30123 Venise, tous les jours sauf le mardi de 10h à 19h (dernière entrée à 18h), jusqu’au 15 décembre 2019).

Chouchou de François Pinault comme de Bernard Arnault, Philippe Parreno présente à l’espace Louis Vuitton une nouvelle installation, Elsewhen (2019). Pas incontournable (Espace Louis Vuitton Venezia, Calle del Ridotto 1353, 30124 Venise, du lundi au samedi de 10h à 19h30, le dimanche de 10h30 à 19h30, jusqu’au 24 novembre 2019).

Philioppe Parreno, Elsewhen, 2019

Il faut absolument voir, en revanche, la belle rétrospective que la Fondation Prada consacre à Jannis Kounellis. L’artiste italo-grec disparu en 2017, représentant majeur de l’Arte Povera, maîtrisait parfaitement l’art d’extraire toute la beauté et la poésie de simples objets du quotidien (Fondazione Prada, Ca’ Corner della Regina, Calle de Ca’ Corner, Santa Croce 2215, 30135 Venise, tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h, jusqu’au 24 novembre 2019).

À l’Accademia se tient une grande exposition dédiée à l’œuvre de Georg Baselitz. Le parcours de l’artiste y est retracé en une soixantaine de tableaux, sculptures, dessins et gravures qui témoignent de sa détermination toujours aussi forte à surprendre, à bousculer, à innover, bien au-delà du seul renversement des images qui signe ses œuvres depuis 1969 (Accademia, Campo della Carità, Dorsoduro 1050, 30123 Venise, le lundi de 8h15 à 14h, du mardi au dimanche de 8h15 à 19h15 (dernière entrée une heure avant la fermeture), jusqu’au 8 septembre 2019).

Dans l’église Santa Maria della Visitazione située sur les Zattere, le collectionneur belge Walter Vanhaerents a reconstitué l’installation que l’américain James Lee Byars avait réalisée à Bruxelles en 1994. Déjà malade, l’artiste spécialisé dans les performances avait organisé une répétition de sa mort en s’allongeant dans une galerie dont il avait recouvert les murs et le sol de feuilles d’or, vêtu lui-même d’un costume doré. Peu avant la mort de Byars, Vanhaerents lui avait acheté le droit de reproduire l’œuvre en différents formats. Un sarcophage doré a remplacé le corps de l’artiste dans l’installation et le collectionneur a demandé au libanais Zad Moultaka – qui avait conçu la très belle installation du pavillon du Liban pour la biennale 2017 – de composer un accompagnement sonore qui vient compléter cette méditation sur la mort et l’au-delà (The Death of James Lee Byars, Chiesa di Santa Maria della Visitazione, Fondamenta Zattere ai Gesuiti, 30123 Venise, du mardi au dimanche de 10h à 18h (fermé le lundi), jusqu’au 24 novembre 2019).

James Lee Byars, The Death of James Lee Byars, 1994, Chiesa della Visitazione, Venise 2019

L’abbaye de San Giorgio Maggiore accueille l’exposition Human de Sean Scully. L’artiste irlandais installé à New York y a rassemblé un ensemble d’œuvres imprégnées de spiritualité – dont une monumentale Opulent Ascension de 10 mètres de haut installée sous la coupole de la remarquable basilique construite par Palladio – qui commémorent la mémoire de son fils aîné, disparu dans un accident de voiture à l’âge de 19 ans (Abbazia di San Giorgio Maggiore, Isola di S. Giorgio Maggiore, 30133 Venise, du lundi au samedi de 10h à 18h, le dimanche de 12h à 18h, jusqu’au 13 octobre 2019). À noter que la fondation Cini, située juste à côté, présente une rétrospective consacrée à Alberto Burri, visible jusqu’au 28 juillet, que je n’ai pas pu voir.

Beaucoup de propositions parmi lesquelles il n’est pas toujours facile de faire un choix, mais on peut aussi préférer se perdre dans Venise, qui est toujours une sorte de miracle réservant des surprises à chaque pas et dont la beauté stupéfiante ne cesse jamais d’étonner.

« May You Live In Interesting Times »

58e Biennale de Venise

Giardini et Arsenale

Du mardi au dimanche de 10h à 18h

Jusqu’au 24 novembre 2019

Photo de titre : L’entrée du pavillon central des Giardini, avec l’installation Thinking Head de Lara Favaretto © Isabelle Henricot